- +1

京滬之間⑤|王緝慈:孵化器應該是一個創業生態系統

【編者的話】

“在北京,看上海”,“澎湃下午茶/京滬之間”系列于2024年5月17日正式啟動。“京滬之間”旨在解析中央政策,探討上海思路。

第一場研討會,暢談中國經濟轉型中的上海戰略。第二場研討會,聚焦國際金融中心建設。第三場研討會,關注科技金融。第四場研討會,討論新稅制與新業態。第五場研討會,探析什么是高質量孵化器。

我們邀請了北京大學城市與環境學院教授王緝慈,科技部火炬中心原副主任、京盛景嘉成投資合伙人、北京市科委、中關村管委會咨詢專家楊躍承,火炬眾創孵化博物館館長范偉軍,以及德國弗勞恩霍夫應用研究促進協會駐北京代表張洪波。

以下為王緝慈演講精要。王緝慈梳理了孵化器在中國的發展歷程。

北京大學城市與環境學院教授王緝慈認為,實質意義上的孵化器,應該是創業生態系統。澎湃新聞記者 權義 圖

孵化器在中國的起步

中國孵化器起步于1980年代。1980年,中關村開始科研成果產業化,科技人員“下海”創業。1987年,聯合國教科文組織將孵化器概念引入中國,從國際企業孵化器(IBI)開始試點。1988年,國家科技部火炬中心提出建立高新技術企業創業服務中心。從1987年算起,中國孵化器至今已走過37個年頭。

孵化器進入中國的時代背景與改革開放初期掀起的創業熱潮密切相關。當時在科技體制改革推動下,許多科技人員或走出大學和科研院所,或在大學、科研院所支持下創辦科技企業以促進成果轉化。1996年底,全國民營科技企業達5萬家,從業人員200余萬人,技工貿總收入超過3000億元。1999年中關村科技園區建設之后,大學和科研院所通過不同渠道獲得了政府的大量財政支持。園區也掌握了一批重要的建設資金。

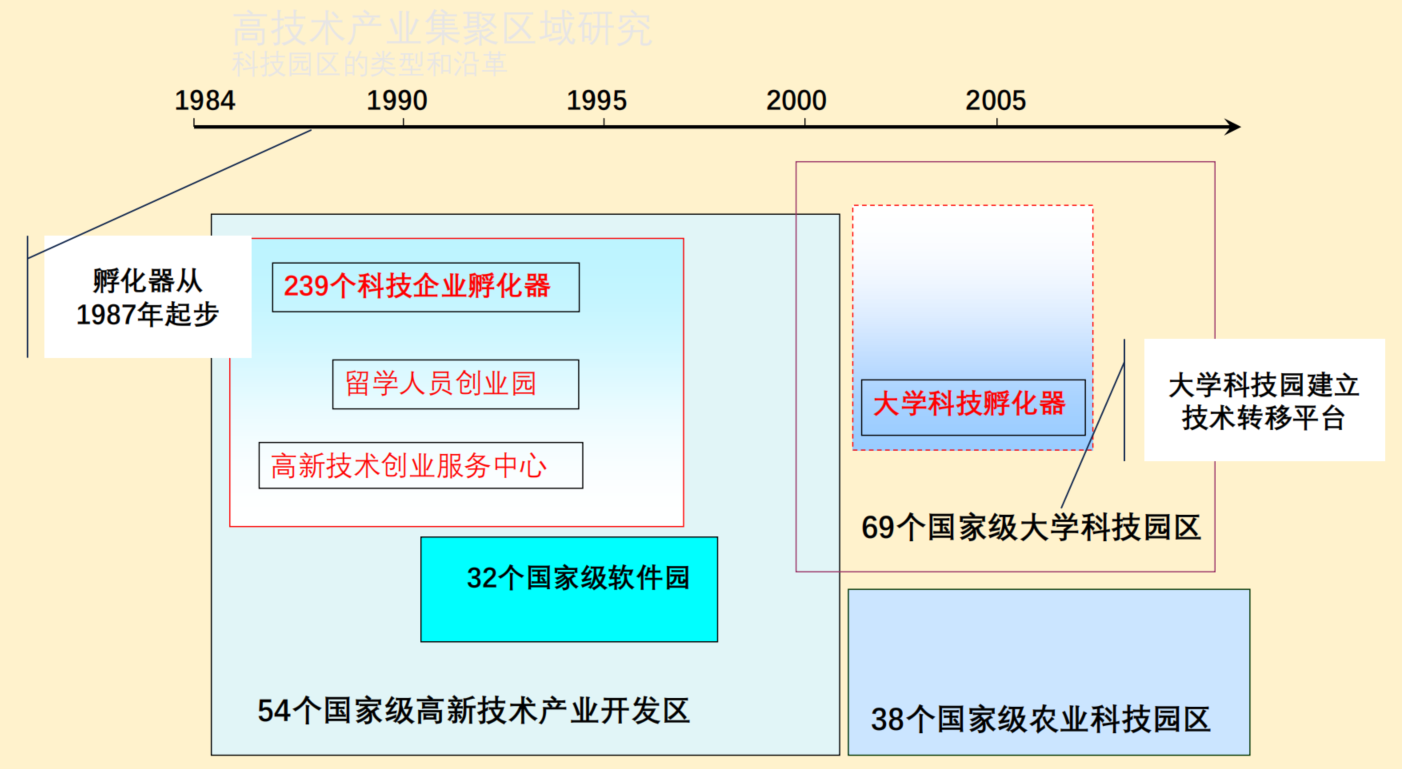

王緝慈教授演講PPT

當時中關村被稱為中國的硅谷。中關村起步階段雖然火熱,但那些初創企業大多只是轉化改革開放之前所積累的科研成果,而缺乏持續的動力。隨著外資企業的進入,這種動力逐漸減弱。在這一背景下,聯合國科技促進發展基金主任、企業孵化器專家拉卡卡(R. Lalkaka)將孵化器的概念引入中國,并在2000年發布了《技術企業孵化器指南》(以下簡稱《指南》)。

R. Lalkaka于2000年發布的《技術企業孵化器指南》封面

在這個《指南》中,拉卡卡對中國孵化器的定位相對清晰:中國的孵化器通常是非營利性的國有企業。科技部火炬計劃提供了政策指南,但管理責任留給了地方機構。三分之二的企業家來自鄰近的大學和技術研究所。當地政府經常提供免費土地以幫助降低資金成本,而靈活地租賃一部分可出租空間用于商業用途,以提高營業收入。

同時,中國的孵化器面臨著對租戶公司的援助不足、當地技術發展水平低、租戶資金不足、孵化器管理薄弱等嚴重困難。趨勢是利用國家財政擴大房地產,而忽視了對租戶的支持服務。

關于孵化器的10個認識誤區

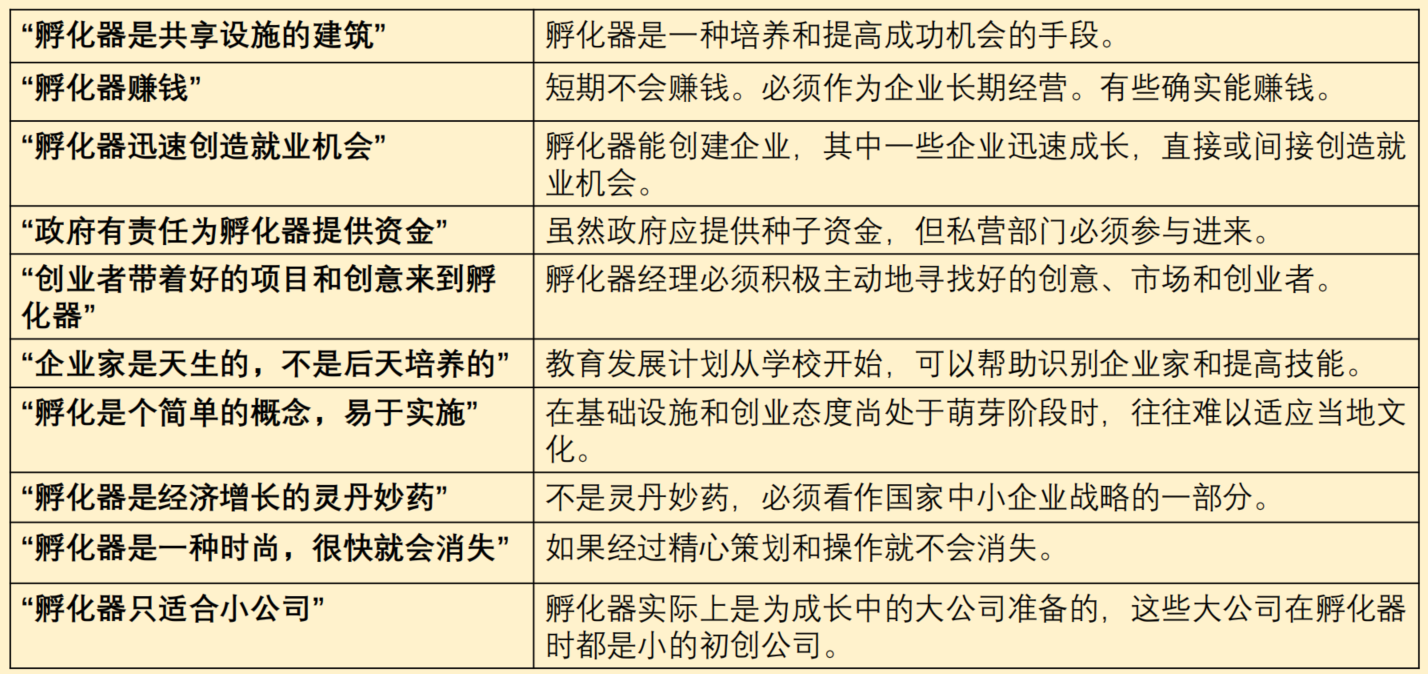

在該指南中,拉卡卡還列出了10個認識誤區。比如,孵化器不僅是共享設施的建筑,而且是提高企業成功機會的手段。《指南》還指出,短期內孵化器不會賺錢,必須作為企業的長期經營策略來看待,等等。

關于孵化器的10個認識誤區

在工業化國家,孵化器通常是不為“畢業企業”提供服務的,而在發展中國家,可能需要持續的援助系統。最初的支持幾乎總是由地方政府提供,例如提供低租金(或無租金)建筑和一些運營費用,也有一些私人資助的營利性孵化器。企業孵化器應該作為企業來運營,當運營完全建立時,要實現自給自足。

技術孵化器通常與技術大學、研究實驗室或科技園有關。它以服務為導向,使用大學/實驗室的設備、圖書館和設施,還有來自社區支持者非正式網絡的專業服務。1980 年代初期,企業孵化器概念發展為培育早期企業的微環境。將技術孵化器放在現有技術或工業園區附近是可能的,也是可取的,孵化器租戶可以從與園區其他成員的協同效應和園區信譽中受益,而且畢業的租戶可以搬到公園里更大的空間。

總而言之,創業孵化器是比較難被理解的,這是因為:①孵化器既是公共物品,又有私人利益的元素;②設施內的租戶既競爭,又可以從合作中受益;③一旦孵化器的租戶獲得成功、感到舒適時,他們就被要求離開;④孵化器建立初始,國家支持是必不可少的,但要避免國家干預。

更重要的是,一個成功孵化器需要培育的是創業文化。創造新的產品或新的服務,只有實現了市場價值,才稱為創新;盡管一個有才智、有創造力的人能夠搞發明,但高技術創新并非來自個人的一時靈感,而是來自有智慧的集體的互動和協作。尤其是高技術產業面臨不確定性增大的環境,利益相關的人必須在一起合作,才能實現創新。這是一種創業文化,或者是創業氛圍,這是根本的東西。

中國科技成果轉化痼疾:產學研合作為何仍然不理想?

在改革開放初期,中關村的企業紛紛遷往深圳和珠海,后者逐漸成為科研成果轉化的重要基地。與發達國家相比,中國目前的科技成果轉化率仍然比較低。國家知識產權局2022年調研了高校和科研單位的制約專利轉移轉化因素,發現了諸多方面的問題,例如專利不能適應市場需要、專利申請不以轉移轉化為目的、缺乏對專利轉移轉化管理人員的激勵、缺少高水平中介服務、專利轉化運用的意識不夠以及團隊能力不足、專利評估和定價困難等等。

科技成果轉化率低的背后,是中國的高校和科研院所科研成果存在的種種問題。據報道,高校的科技成果大多是實驗室成果,偏前沿、偏基礎、偏理論,難以直接形成成套技術、成型裝備、成熟產品、成熟工藝路線(工藝包)等,距離市場所需的產品化、商品化和產業化有較大距離。特別是綜合性院校,由于缺乏特定行業背景、具體領域企業的需求引領,教師的科研主要是自由探索下的前沿基礎理論或應用基礎研究,不針對特定需求,研究方向和內容廣泛,研究成果距離直接應用有很長的路要走。

除此之外,還有高校院所的實驗室與中試平臺對外開放不夠;專業化中試平臺投資大、回報慢、公益性強;高校老師的科研成果難以被大學科技園及時獲取、有效甄別并推動轉化;成果轉化早期階段不確定性高、風險大,金融資源供給不足、資金使用率低;大多數國資平臺在落實投早投小時,仍存在考核機制約束,有項目不敢投、有資金不能投等問題。

落到孵化器上,現在孵化器提供的服務同質化嚴重,大都是免費或低價的場地、工商代理、項目路演、融資輔導、導師服務等,缺乏專業創業服務咨詢、培訓、融資、資源對接等條件。在2022年度評價結果中,國家級科技企業孵化器優秀率為21%,其中被評為優秀(A類)的國家級科技企業孵化器同比下降25%,被評為不合格(D類)的同比增長92%。

國家搞標桿孵化器的評比和選拔,重要的應該是里面看不到摸不著的創業生態。現在孵化器往往變成“二房東”(房地產項目),而實質意義上的孵化器應該是創業生態系統(entrepreneurial eco-system)。在硅谷等有大量新創企業的地方,促進創業的很多要素通常同步進化,形成了創業生態系統。搞好實質意義上的孵化器,就是破除制約技術創新障礙的制度創新,發展創業生態系統。

(田宇對本文亦有貢獻)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司