- +1

被消失的她和她和她

《世界上最糟糕的人》

面對女性各階段的生存困境,可能大家會產生一個問題:為什么有這么多顯著的性別問題,卻一直沒有得到解決,反而可能發展得更糟了?

偏見是一種相當隱形的存在。美國斯坦福大學的心理學教授詹妮弗·埃伯哈特(Jennifer Eberhardt)在她關于隱形偏見的研究中指出:我們選擇注意到什么,是由我們腦子里已有的觀點決定的。

除了明晃晃的種族或者性別歧視者,我們中的大部分普通人,很多時候并不是看到一個歧視對象,然后對其有意識地施加偏見,而是我們壓根看不見這個被歧視的對象以及自己的偏見。

這種近乎本能性的失明,或許是更難克服的,因為我們對此沒有察覺和意識。所以埃伯哈特總結道:“要成為更好的人,就必須與我們的天性作斗爭”。

這也能解釋我們生活至今滲透在方方面面的性別盲點。“厭女”不僅僅是一種個人傾向,更重要的,它是一種文化,讓我們看不見女性,更看不見對她們的偏見。如果我們看不見,那么我們做的一切都可能是在鞏固著現有秩序和性別偏見,而我們感到的不滿和憤怒,也沒有名字。

女性的性別之困,根本上在于我們在父權結構中被安排的次等地位,但女性爭取權力的正當性卻有一個前提,即別人得先看到并承認這種次等身份的不公正。

看到女性這種處境,就是看到我們所有人都可能在人生不同階段,因為不同身份或條件,會陷入的弱勢位置。看到女性的處境,就是我們覺察并糾正自我偏見的開始,不限于性別偏見。真正看到女性的處境,就是我們成為更好人類的開始。

講述 | Alexwood,《別任性》主播、性別研究者

來源 | 看理想音頻節目《性別不麻煩》

1.

日常生活中,看不見的女性

我們日常的生活里到處存在著從男性本位出發的設計,經過這幾年一些科普者的努力,很多事實已經相對眾所周知。比如男女體溫存在差異,而室內空調溫度往往是按照男性體溫為標準。女性最適宜的溫度是25攝氏度,而男性更喜歡22攝氏度。

但為何室溫設計在至今這么長時間里都沒有考慮女性呢?有一種說法是女性在曾經職場中相對男性較少,而空調舒適度的設定來自20世紀60年代,所以女性作為少數的不同需求到現在才被發現;另一種說法是,設計人員中女性人數也較少,而男性設計師本能地把自己身體作為了測試標準。

同樣的場景不勝枚舉,而這種對性別差異的忽視有時候造成的影響關乎生死。

無論是在汽車的安全性工程學,生化測試還是健康研究中,標準被測對象往往是一個70公斤男性身體。比如近年的研究發現,汽車碰撞試驗中常規使用男性假人,導致對女性駕車者在車禍中有更大的死亡風險。

美國的國家高速交通安全局2019年的數據顯示,相比男性,女性駕駛員遭受頭部受傷的可能性高22.1%,頸部受傷可能性高44.7%,胸部受傷可能性高22.6%,腹部受傷可能性高38.5%,手臂受傷可能性高58.2%,腿部受傷可能性高79.7%。整體上,相對男性,女性在車禍撞擊中死亡可能性高17%,受重傷可能性高73%。

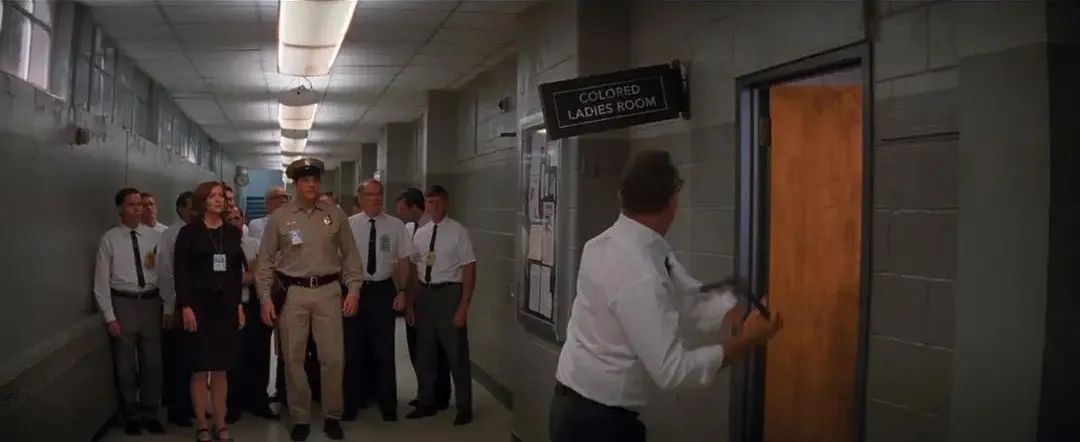

《隱藏人物》

在此之上還有一個性別差異:男性比女性更容易導致車禍,所以在開車這件事上女性莫名其妙的十分倒霉。

這個現象雖然從上世紀80年代就被發現,但最近幾年才被正視為一個緊急的安全問題。美國如今已經啟用女性假人,但尺寸設計非常令人迷惑,目前的兩個尺寸,一個是49公斤,一個44公斤,高度僅有1米49,這個尺寸代表美國上世紀70年代最矮小的5%女性,相當于現在一個12歲的女孩,而且還是只在側邊的撞擊實驗中使用。

直到2022年,瑞典工程師才研發出一個能代表普通女性尺寸的女性假人,高1米62,重62公斤。

瑞典的團隊由Astrid Linder博士——一位女性領導,除了尺寸差異,ta們的實驗還考慮到更多生理差異,女性的體重、肌肉力量、體型等不同因素,這都決定了她們的身體在同樣的車禍中和男性的反應并不一樣,也就是說簡單復制并縮減男性假人的尺寸,根本不能提供準確的女性數據。比如在后部沖擊車禍中,女人遭受頸椎過度屈伸損傷的可能性是男性的三倍。

Linder博士表示,車座的設計應該更多考慮更高風險人群的情況,這才是正確的思維。目前工程師們也在開發更多樣的假人,包括老人、過重的人和嬰兒的。但是至今歐盟和美國還沒有規范要求制車公司使用這些女性假人。

《隱藏人物》

這種追求單一標準化的思維是一種父權式的慣有錯誤——將所有個體及其差異,都放置在一個相對于統一“標準”的等級化序列中,殊不知這個“標準”值不但無法代表設計者以為的“大多數”,其實誰也代表不了;然而人們還是錯誤地把這個不可能的“模板”作為圭臬,以此去改造自己,審視別人,為自己制造焦慮,為別人制造不便。

這種思維讓人看不到不同,也拒絕承認差異的正當性。女性的種種不被看見正是例證,這種不被看見的困境也幾乎百分百復制于所有領域。

2.

看不見之外,還有著抑制

如果說我們暫且將上述這些看不見的女性的例子歸類為“非意圖性“的,那么這對應的就是“意圖性“的看不見女性的例子,或者是抑制女性的例子。不過,從抑制者的角度出發,ta們也往往不會承認這種抑制的意圖。

獲得過雨果獎和星云獎的女性主義科幻小說家喬安娜·拉斯(Joanna Russ)在1983年寫了一本有趣的書,幾經再版后近年也有了中文譯本,叫《如何抑制女性寫作》。

她在書中模仿文學評論中的慣用論調,以反諷的方式寫了一份“抑止女性寫作指南”,以此揭穿了那些施加在女性作者身上,阻止、貶低和無視女性寫作的社會阻力。

她寫道:“如果你要表現性別歧視和種族歧視,如果你想保持自己的階級特權,你只需要按照習慣性的、正常的、普通的甚至是禮貌的方式行事就行了。”拉斯列舉了多種這類慣常而隱形的抑制女性創作的方式:

包括讓女性困在家庭傳統角色里,讓孩子、房子、院子、學校職責、丈夫的需要等等繁瑣的任務碎片化她的精力和時間;包括“剝奪作者身份”,即不承認一個女人的作者身份,比如認為她只是某種書寫能量經過的容器;包括“詆毀作者”,即貶低女性作者的作品,包括“內容的雙重標準”,比如認為女性視角狹窄,相比她們書寫的起居室情感,關于戰爭和足球的內容更重要。

還有“錯誤歸類”,把她們從藝術家的類別中去除,只是作為男藝術家的母親、妻子、女兒或情人存在;以及“成就個別化”和“異常化”,前者的意思是“這個女人也就寫了這一部好作品,碰巧了而已”,后者則是指“這個女人的成就沒有典型性,她在女人中是個異類,碰巧了而已”。

《時時刻刻》

種種方式將文學界的厭女癥傳統正常化,從而留存和鞏固下來,以至于每一代女性創作者都看不到前人的身影,聽不到她們的聲音,從而感到孤獨,孤立,仿佛自己孤身一人,也無可借鑒。

拉斯寫道,如果女人們相信在自己之前,沒有女人曾經成為過公認的“偉大作家”,那我們又憑什么認為我們現在可以做到呢?如果沒有成功的希望,我們又為什么還要努力?

拉斯對女性寫作的論述,基本可以復制到一切行業對女性名譽的埋沒。

在音樂領域,克拉拉·舒曼曾在日記中寫道:“我曾經認為自己有創作天賦,但現在我放棄了這個想法;一個女人絕不能有作曲的愿望——從來沒有一個人能夠做到,我又憑什么指望自己能這么做呢?”

但事實上,在她之前出現過的女性作曲家,要么被人遺忘,要么作品被劃倒了一個男人的名下。如同菲利克斯·門德爾松以自己名字發表了她姐姐范尼·門德爾松的六首作品。

在科學界同樣。有一個概念叫“瑪蒂爾達效應”(Matilda effect),指女性科學家的工作和成就被歸功于男性同事的現象,這個現象由廢奴主義和參政論者Matilda Joslyn Gage在19世紀指出,由科學史學家Margaret W. Rossiter在1993年提煉成“瑪蒂爾達效應”。

物理學家吳健雄在1956年的實驗成果直接導致她的研究伙伴李政道和楊振寧成為了中國最早的諾貝爾物理學獎獲得者,但她的成就卻被隱沒。

《隱藏人物》

除了吳健雄,諾貝爾組委會在獎項評審的歷史中,多次排除了女性的項目貢獻者,即使在被男科學家提名的情況下。

還有一些近幾年獲得更多傳播的事實,比如計算機最早的編程員都是女性,被稱為“計算機之母”的阿達·洛芙萊斯(Ada Lovelace)在19世紀初就預見到計算機的潛力,并編寫了歷史上第一個計算機程序。這些不同領域間的女性境遇互文,由伍爾夫的一句名言(雖然被改寫過)捕捉:“在大部分歷史中,‘無名作者’是一名女性。”

另外,卡羅林·科里亞多·佩雷斯在著作《看不見的女性》中整理記錄了大量男性本位的例子,有力地論述了在這樣的性別秩序中,女性是如何被看作并進一步被塑造為“非主體”的。

每個人都可能成為“弱者”,看到女性的處境,就是看到自己。

3.

在男本位的世界,向外看

過去六七年間,我們還是能在大陸看到一些性別意識提升的間接性證據。

一個例子是,女性對于自己需求的次要化和空間被占領愈發敏感。我去年看到一位網友的微博,她發現一個女性公廁里有男用站位,不禁發了照片感慨,“為什么連女廁還要考慮男性的需求?”這條微博得到很多女性的同意和共鳴。

而幾年前也有人提出過同樣的抱怨,當時的輿論認為這是小題大做,且有很多女性網友對此表示體諒,“可能有媽媽要帶兒子上廁所呢?”

先不提為什么不是爸爸帶男孩上廁所,也不提無障礙或無性別廁所就是這種時候用的,這番評論說明,人維護現狀(status quo)的慣性真的很強。但還是那句話:發聲有用。在女權主義者們多年的不懈努力下,我們面對的石墻在一些角落開始出現破裂和松動。

現實中,一些過時的男性主體標準也終于開始面對更多的審視。對女性的看不見會影響所有人,而真正看到女性,就是看到所有的被剝削,被傷害,被壓迫的開始。

《她說》

哲學家瑪莎·努斯鮑姆在《傲慢的堡壘》一書中寫道:“傲慢使眼睛看向內部。平等尊重則要求我們的眼睛看著彼此,承認彼此的平等現實……我們或許可以說,法律本身是傲慢的。男性朝內看向其他男性,而不是看向女性的經歷……而法律也和他們一起向內看。”

這句話原本的語境是女性在工作場所經歷的性侵犯,但也適用于其他性別現象。

當男性是世界的主體,看到彼此很容易,看到女性則要求一種“刻意”的向外。大部分時候,我們沒有理由,也沒有動力去向外看,而是傾向于根據自己看到的內部世界,去設計生活中的需求如何得到滿足。

這就是主體和ta者的根本性區別:

主體對于ta者都不一定是出于惡意,而是單純看不到你,也不需要為ta者做自己世界的設計修正。而ta者如果要得到公正,必須付出額外的努力讓主體看到自己的需求,以及主體的世界如何與自己的需求不匹配,而且最重要的是,明明自己是被剝奪和邊緣的一方,還要去自證自己需求的正當性。

4.

法律的目光,看向哪里?

普遍被以為是中立的法律也可能是一種“向內看”的視角產生的設計結果。最近春節檔熱映的電影《第二十條》講的就是一個從法律工作者到公眾,如何把視角打開并投向一些之前被忽略的人的故事。

《第二十條》指的是刑法第二十條,關于正當防衛的法律條文。電影基于幾個真實社會事件,揭開了近年來頗有爭議的關于“正當防衛”的討論。刑法第二十條的正當防衛制度一直存在,但是長期被稱為“沉睡條款”,其中原因復雜。

根據最高檢第一檢察廳辦公室主任紀丙學的解釋,“除了法律本身規定比較原則外,涉及正當防衛的案件,往往事實證據也比較復雜,有的案件還缺少證據,導致實踐中在認定的時候出現一些較大的爭議。還有受傳統的司法理念影響,司法人員也不敢適用。再加上,‘死者為大’‘誰鬧誰有理’‘誰死傷誰有理’的認識,客觀上也對正當防衛制度適用造成了影響。”而2018年的昆山反殺案喚醒了這個“沉睡條款”,也影響了之后一系列正當防衛案件的判決。

除了這起案件,《第二十條》還參考了以下幾個真實案例:于歡辱母殺人案,于歡因故意傷害罪被判無期徒刑,后被改判有期徒刑五年;福州趙宇案和淶源反殺案。

這些案件中的主體都是男性,案件都也屬于現場發生的肢體沖突。這就意味著,基于這些事件作出的裁決和判例,雖然大眾公認是法制進步的一個體現,但是,無法應用于很多女性經常面臨的暴力局面。

《第二十條》

以長期經受家暴的女性殺夫這個社會現象來舉例,被家暴婦女無法在暴力現場與施暴者從身體層面上抗衡,因此很多受害人只能在沖突現場發生后,在施暴人放松警惕的時候反擊,比如對方酒醉或者熟睡后。

而且很多反擊是需要預謀和計劃的(比如提前準備好勒死對方的鞋帶),或者盡可能避免肢體對抗(所以使用毒藥)。最后,這些反擊往往是以殺害對方為目的,否則家暴受害者會面臨令她恐懼的報復。

然而,很多這樣的反擊行為并不符合第二十條的辯護范圍。即使在正當防衛制度被激活的今天,防衛是否正當還是由如下關鍵因素決定:一,他人是不是正在實施不法侵害;二,防衛的目的是制止正在實施的不法侵害;三,正當防衛不能明顯超過必要限度。

也就是說,很多趁家暴丈夫放松警惕對其反殺的案件,即非家暴過程中的反殺行為,都不符合一和二的防衛時間條件——不法侵害正在實施;殺害施暴者也可能被視為不符合第三條,而是屬于“超出必要限度”。

現實中,當家暴受害者們還手和反抗,結果是這樣的:

據人民網2004年發表的一組數據,江西女子監獄在押的105名女性殺人犯中,有43人是因殺害丈夫而入獄的,占總人數的41%。

根據《南方都市報》2022年的搜索結果,在中國裁判文書網檢索“家暴+正當防衛”,2014年至2021年間,只有1起案件的被告人因阻止家暴導致施暴者輕傷,被認定為正當防衛,其他案件的被告皆以故意傷害或者防衛過當而被判刑。

2023年的一個研究顯示,在323個受虐婦女殺夫案樣本中,有14個案件成立防衛過當,有且僅有1個案件成立正當防衛且沒有超過必要限度。

《漫長的季節》

另外,最高法、最高檢、公安部、司法部聯合制發的《關于依法辦理家庭暴力犯罪案件的意見》(2015年)(下稱《家暴意見》)規定,對于長期遭受家庭暴力后,在激憤、恐懼狀態下為了防止再次遭受家庭暴力,或者為了擺脫家庭暴力而故意殺害、傷害施暴人,被告人的行為具有防衛因素,施暴人在案件起因上具有明顯過錯或者直接責任的,可以酌情從寬處罰。

但該條規的實踐情況是,在上述研究的74件非家暴過程中反殺的案件中,僅有2件案件因具有防衛因素而從寬處理,占比為2.7%。

最高檢第一檢察廳辦公室主任紀丙學在《第二十條》放映后的相關采訪中表示:在司法實踐中,“法不能向不法低頭”這句話是指一項權利不能向侵害這一權利的行為屈服。防衛行為和不法侵害行為就是法與不法的關系,防衛人受到了不法侵害,侵害行為就屬于不法,防衛行為就具有了正當性。

但似乎,當法律的目光還沒有充分地看見女性,上述司法實踐的正義性也難以惠及全部人。無論是電影主角還是司法人士,都強調法律的制定不能傷害老百姓心中樸素的公正公平觀念,但是很多女性被再次排除在“公正公平”這個看似普世價值觀的施行標準之外。

即使第二十條被激活,以更好地保護民眾對抗惡行,但事實上,這里的“民眾”并非所有人,至少肯定不是一個女人的模樣,更不是一個性別暴力的承受者。

《直美與加奈子》

對于性別暴力,法律的目光的確在發生緩慢的轉向,從男性主體轉向,看向更多女性的經歷。受虐婦女殺夫是否構成正當防衛,這其實也是司法屆長期探討的話題。

在最近一篇法理學論文中,上海政法學院刑事司法學院的作者們從受虐女性的角度出發,批評了目前構成正當防衛的“防衛時間條件”的局限性。

作者們說明,“對于受虐婦女受到刑罰,民眾有諸多不解…立基于此,刑法學界也提出試圖為受虐婦女探尋出罪事由。”而作者們認為,“正當防衛作為出罪事由最為適宜。面對正當防衛時間是否適時的質疑,應適當修正防衛時間限度,進行整體性評價、立足于防衛人角度,合理認定防衛時間條件。以期為受虐婦女提供合理出罪路徑,實現該類案件的公平正義。”

在司法實踐中,受虐婦女殺夫的判刑和輿論也在發生微妙變化。2010年的李彥殺夫案在2011年以故意殺人罪被判處死刑,在多方人士的請愿下,在2015年被中國最高法院推翻判決,四川省法院進行二審后改判李彥死刑,緩刑兩年執行。

誠然,這些變化還遠未達到性別正義。但相信,當我們能越來越多地看到女性,法律會體現這樣的“看見”。

如羅翔所說,“法律沒有那么高深,它無非體現的就是一般人的常情常感。”所以問題就在于,我們能否把遭受性別暴力的女性當做和自己一樣的“一般人”,能否真的看到并共情她的處境。

如果一個男性可以這樣做,而不是覺得女性處境與自己無關,或者自動以性別身份去站隊,那么我們才有機會一起去塑造真正公正的法律。

5.

所有人都可能成為弱者

我們知道很多女性不被看見的例子,那么女性是被誰無視和消聲的呢?最方便的答案或許是“男人”。但大部分個體男性也不過是性別文化和偏見價值的載體,或許是實踐者,是維護者,但不是發明者和決定者。

這些根深蒂固而廣泛存在的“看不見”是一個整體的父權結構的產物,而這個結構有著強大的內在動力維護自身的運行并盡可能地向外擴張。

男性和女性,都是各自被放置在這個前提的不同位置上,被賦予不同角色和獎懲,以維持性別關系的現狀,只是男性看似被放置在中心,從而不需要把眼光投向自己的外部。而被放置在中心的男性,因為不會看向自己的外部,也并不會認為自己有優越性,反而覺得有重負和辛苦。

世界一半人口被無名化、無聲化,這聽起來是挺不可思議的事情。但事實上,在一個父權結構下,不僅是女性,大部份人都是這樣的境遇,只不過人們承受的具體剝削和抑制的場景不同,形式不同,人們對其的理解和解讀不同——就如同女性承受的看不見,在很長時間內都被正常化,沒有被解讀成壓迫。

男性承受的壓迫也一直存在,但并非來自女人,他們真正的壓迫者和女性面對的一樣。比如農村底層男性,他們處于目前婚戀市場的最底端,而這個日漸增大的“底層光棍”群體被視為社會穩定的隱患,所以“剩女”話語應運而生,以期由此解決這些男性的婚育需要。

但事實上,這種看似的支持傾斜并不是出于對這些男性的理解和尊重,而是出于社會管控的需要。換句話說,搞這些動作并不是因為真正看見了這些男性,而是為了能夠繼續不看見他們,讓他們繼續在底層順從地為自己的生活奔波——都娶上老婆了,不就應該這樣過日子嗎?

如果是真正看見這些男性,顯然理想的解決方案不是硬塞老婆,不是把他們趕入能夠消耗他們所有精力的核心小家庭里。

如果是真正的看見,那么這些底層男性應該擁有自我發展的權利和尊嚴,應該可以自己為自己決定要什么樣的生活,應該學習女權主義,讓自己從父權的牢籠中脫困,以真正解放自己——可這一切不可能。他們承受的壓迫無解而令人絕望,就如我們從已故的富士康工人許立志,和“外賣詩人”王計兵的詩作里讀到的那樣。

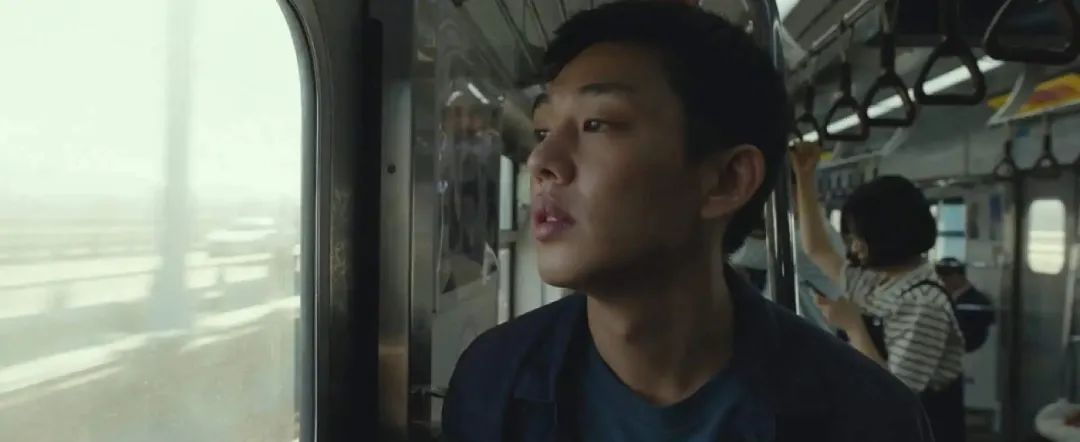

《燃燒》

父權文化與資本主義與新自由主義的合謀,讓精英與大眾分裂,也讓男性和女性愈加分裂。如上野千鶴子在《女性生存戰爭》一書中的分析,新自由主義改革在有可能對利益團體會造成瓦解的同時,在沒有既得利益的弱勢群里中也嵌入楔子,破壞其團結。

所以,所謂的“性別對立”很多時候的確是被制造出來,以遮蓋“階級”和其他維度的危機——但是與很多網友的理解不同,“性別對立”的制造者并不是女性。

根據上野千鶴子基于日本語境的分析,21世紀之后,在新自由主義的影響下,男性內部的差距越拉越大,同時,“攻擊女性”的現象也變得越發激烈。這是一種保守逆流。

當相對精英的少數女性得到了比以前多的機會,她們即刻被視為得利的“新貴”,女性整體從而成為一些男性群體怨恨的對象,因為少數女性的處境提升,被認為是“以年輕男性的犧牲為代價”。

然而,女性只是一個順手的攻擊目標,看似從經濟改革中受益,但實際仍然是弱者,而且非精英的女性處境在變得愈加艱難。

但是在“看不見”女性的傳統中,一旦少數女性開始被看到,女權主義即刻被因失勢失意而失落的男性當作威脅和瞄準目標,當作自身危機的源頭,產生“壓抑轉移”:當弱者面對無法戰勝的強大對手,會產生“怨恨”的情緒,當被絕對的權力差距壓抑,無法表達,ta就會向更弱者撒氣。

《她和她的她》

所以我們會看到,對女性攻擊的加強,總與女性權益的一些看似進步信號同步。因為在畸形的父權性別文化洗腦下,很多男性以為性別利益是一場你進我退的零和博弈,而且他們的攻擊往往除了性別歧視,也伴隨著國家主義、排外主義、鼓吹戰爭的言論。

在真正的強敵作用下,那些被社會遺棄的人,有很多是男性,“卻站在最保守的道德多數派一邊,對少數群體的正義報以冷笑”,與網絡右翼、保守主義者結成了同盟。他們看不到自己與普通大眾女性的利益一致,卻與極少數的“真正社會贏家共進退”。

當資源集中在主體群體,對現狀的改變和資源的重新分配看似是主體群體的損失,其實不然。

比如公共場所的無障礙設施惠及的并不只是殘障人士,而也可能是“健全人”中的老人、傷病人士、孕婦或者帶著嬰兒的父母,也就是我們普通人都在一生中可能擁有的身份。

不同的結構中存在不同的強弱關系。性別結構中,女性和性少數的身份是弱勢,然而身份本來就是多面、多層次和流動的,在不同的結構中,我們所有人都可能成為弱者。

如果能看到女性的處境,并關照女性的性別之困,我們自然能在其中找到其他人群之困的解法。然而目前,可能的抵抗力量卻被以性別為軸分裂瓦解,讓我們無法一起面對上述那些真正的敵人。

尾聲.

結論已經很明顯:性別之困,根本上是父權之困,無論什么性別都受困其中。

每個人都可能成為弱者,看到女性,就是看到我們自己。

但是,做弱者本身并沒有問題,也不一定需要改變。需要改變的,是一個文化和秩序看待和對待“弱者”的方式。引用上野千鶴子的那句話,“女性主義絕不是弱者試圖變為強者的思想,女性主義是追求弱者也能得到的尊重的思想”。

無論是什么性別,無論是多“強”或多“弱”,我們的根本追求包括同一樣東西:有尊嚴地活著。

借婦女節的契機,今天就與諸位分享到這里。無論你在什么時候讀到這篇文章,都衷心祝你婦女節快樂。

參考資料:

《傲慢的堡壘》| 瑪莎·努斯鮑姆

《新的一天》| 許立志

《女性生存戰爭》| 上野千鶴子

聚焦“正當防衛”,從電影《第二十條》看刑法第二十條 | 央視新聞

小包公:反殺家暴男,正當防衛否!?——以323份判決書為樣本進行實證研究 | 尚權律所

對正當防衛時間條件的修正——以受虐婦女殺夫案為視角 | 苑嘉輝, 孫承程

家暴、死囚,和一部法律的誕生 | 羅潔琪,正午

*本文整理自看理想音頻節目《性別不麻煩》第10、11期,有編輯刪減,完整內容請移步"看理想"收聽。

音頻編輯:香芋

微信內容編輯:汁兒、林藍

策劃:看理想新媒體部

封面圖:《小公女》

原標題:《被消失的她和她和她》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司