- +1

生物可降解塑料的理想與現實

“生物降解塑料”對大家來說已經不是一個陌生的名詞,但不少人對這個概念的理解只停留在“全部能自然降解成對環境無害的物質”的層面,認為“使用生物降解塑料”就是“減少白色污染”的良方。

生物降解塑料怎樣才能被降解?生活中有多少生物降解塑料真正被降解了?

沒有合適的環境和條件,生物降解塑料與傳統塑料沒什么差別,兩者都無法降解,并會對環境造成污染。從目前的國內的垃圾處理全鏈條來看,絕大部分生物降解塑料都無法在合適的環節中真正降解。

在海灘清理中發現的可堆肥咖啡蓋

圖 | Unsplash

01 生物降解塑料的種類和降解條件一覽

生物降解塑料有很多種類,不同的種類有不同的應用場景,對應不同的終端處理方式,也要求不同的降解條件。

先來看理想情況下,能順利進入垃圾處理系統的生物降解塑料。

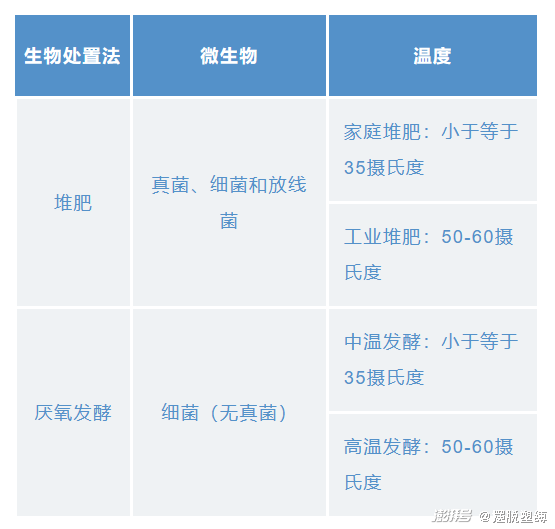

從環保的角度出發,生物處置法(堆肥和厭氧發酵兩者的統稱)是這些生物降解塑料的最佳處理方法。生物處置法對溫度和微生物有著嚴格的規定:

表一 主流生物處置法的條件差異

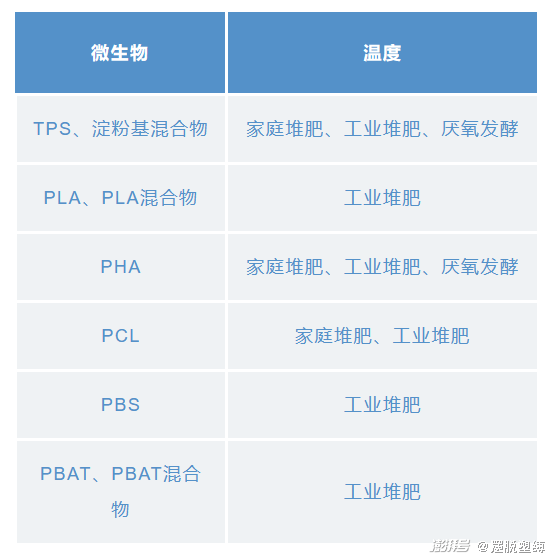

不同種類的生物降解塑料對應不同的生物處置法:

表二 不同生物降解塑料適宜的生物處置法

可以看到,僅有兩種生物降解塑料能采用所有的生物處置法進行降解,三種生物降解塑料僅能被工業堆肥降解,一種生物降解塑料僅能被家庭堆肥和工業堆肥降解。

再來看流入自然環境的生物降解塑料。

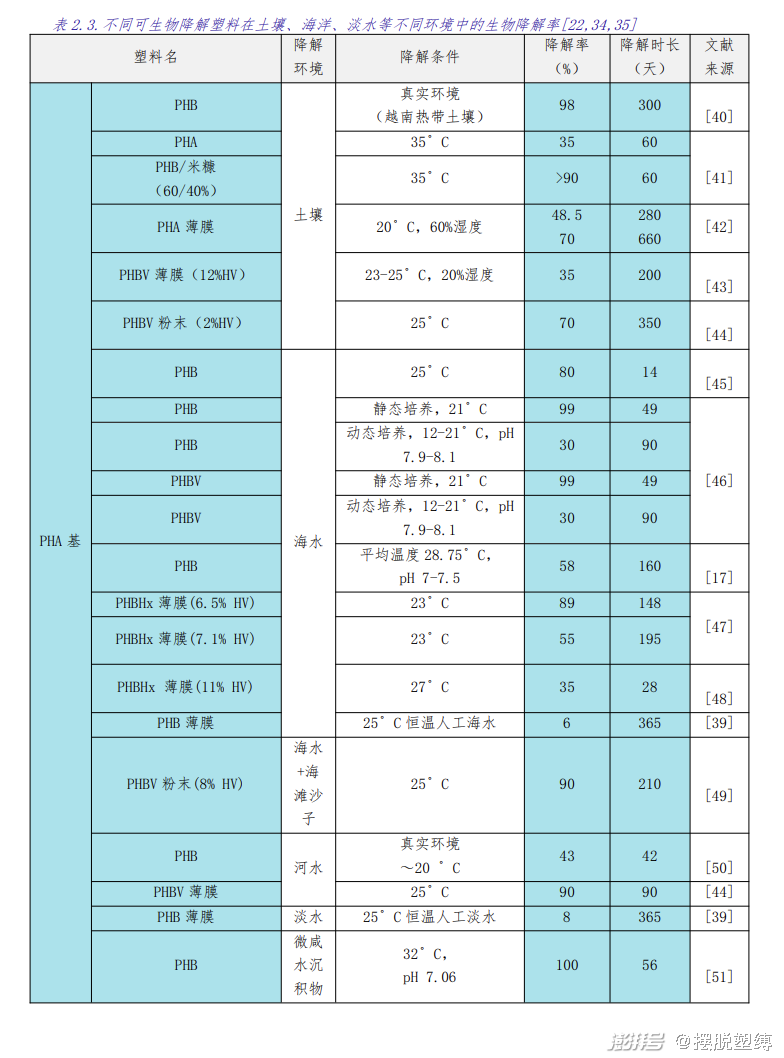

自然環境不像垃圾處理終端,無法人為控制溫度、水分、氧氣等,無法保證有足夠的微生物能幫助降解。這意味著生物降解塑料進入不同類型的自然環境中,降解情況也將不盡相同。如果進入富含微生物的堆肥環境,其降解反應自然最強烈,但如果進入土壤、淡水、海洋等環境,其降解程度和速率將逐級遞減。

圖 | Unsplash

像上文提到的以PLA、PBS、PBAT為原料的、僅適用于工業降解法的塑料,對溫度要求就很高,需要達到一定溫度才能降解。

而對于環境因素的忽略,往往會誤導大眾,令人以為可生物降解=可自然環境降解。

圖 | 可降解塑料應用效果評估綜述[1]

從上圖可以看到,PLA在水中的降解率低于0.8%,這意味著它一旦泄露進入河流或海洋,就發揮不了“降解”優勢,而是跟傳統塑料一樣,幾乎不能降解。

更糟糕的是,這些測試結果只是實驗室模擬的,自然環境更為復雜多變,降解所需的時長或許更久。通過現有測試的產品,可能在真實環境中依然無法降解。

02 生物降解塑料的降解現狀

根據清華大學發布的《可降解塑料的環境影響評價與政策支撐研究報告》[2],我國可降解塑料目前絕大多數仍然流向受控焚燒與衛生填埋方向,進入生物質處理設施發揮可降解優勢的可降解塑料比例極低。

生物降解塑料有96.77%流向焚燒和填埋,有3.1%泄漏進入環境,僅0.007%受到了生物處置,包括工業堆肥(0.001%)和厭氧發酵(0.006%)。

受控的生物降解塑料為什么難以采取最合適的方法處理?

首先在垃圾分類和收集階段,目前國家公布的可降解塑料標識的相關標準都是推薦性而非強制性的,不少商家未嚴格遵循,導致市面上流通的可降解塑料袋標識混亂。

同時,政府對公眾的宣教也相對欠缺,即使有部分可降解塑料按照標準進行標識,公眾也并不清楚如何識別。這兩個原因導致絕大多數人難以區分生物降解塑料和傳統塑料,也導致絕大多數生物降解塑料被當成傳統塑料處理。

圖 | Unsplash

如果部分生物降解塑料“僥幸”能進入廚余垃圾處理設施——清華大學團隊統計認為這部分塑料約占總量的0.15%,垃圾處理廠會啟動分揀,分揀設備依然無法區分生物降解塑料和傳統塑料,絕大多數生物降解塑料會作為雜質被設備分揀出去。第一道人工分揀疊加第二道機器分揀,都會把生物降解塑料當成傳統垃圾而拒之門外,導致生物降解塑料最終進入工業堆肥和厭氧發酵的比例合計不到0.01%。

其次,目前我國廚余垃圾處理設施中,厭氧為主流處理方式(84%),采取堆肥的情況較少(16%)。而上文中提及的6種生物降解塑料原料中,有4種無法被厭氧發酵降解,這意味著即使他們能不被分揀出去,但卻進入了厭氧發酵的設施,也依然不能被降解。

03 建議

難以進行前端分類、難以進入生物處理終端設施、難以真正被合適的生物處置方法降解,這樣的生物降解塑料目前依然存在很大的局限性。

考慮到其對于降解條件相對苛刻的要求和其較高的經濟成本,我們應謹慎推廣生物可降解塑料,不要再簡單認為生物降解塑料就是解決“白色污染”的良方。

事實上,無論采取什么材料,如果僅在一次性產品中尋找解決方案,都只會造成環境負擔的轉移和新的環境問題的產生。我們應該遵循循環經濟的“4R”原則,做好減量化(reduce)、再使用(reuse)、再循環(recycle)、再思考(rethink)。

具體而言,政府可以出臺源頭減廢相關的政策,開展垃圾分類、垃圾重復利用的試點工作,并對公眾進行宣傳教育,同時加強垃圾分類基礎設施建設、加強監督。

國外垃圾桶分類:堆肥(不含塑料)、廢棄物(所有塑料袋)、循環回收(不含杯子)

圖 | Unsplash

企業可以做好減量化的包裝設計、避免過度包裝,探索創新的重復利用手段、鼓勵公眾少用一次性產品,管理本企業生產的垃圾并做好回收再利用、承擔企業社會責任。

公眾可以提高循環意識,外出就餐購物時自備水杯、自備購物袋,減少一次性產品的使用,同時落實垃圾分類,不亂丟垃圾。只有把目光從一次性塑料的替代品上轉移到多次重復利用上,我們才可能找到好的解決方案。

圖 | Unsplash

參考資料

[1] 可降解塑料應用效果評估綜述, 上海浦東益科循環科技推廣中心

[2] 可降解塑料的環境影響評價與政策支撐研究報告, 清華大學、中國石化

編輯:擺脫塑縛

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司