- +1

中文說唱六年,走上巔峰了嗎?| 有數

本文為“湃客·有數”欄目獨家作品,版權所有,任何媒體或平臺未經許可,不得轉載。

作者 / 徐心遠

設計 / 徐心遠

編輯 / 張鈴媛

2017 年,說唱綜藝《中國有嘻哈》播出,開啟了中國說唱“元年”。節目中涌現了相當多各具特色的說唱歌手,讓聽眾意識到,說唱這一來自大洋彼岸的小眾文化,原來在中國扎根生長了這么久。

在從小眾走向主流的過程中,中文說唱也在不斷調整、適應國內的環境與聽眾的審美。最終,說唱音樂在中國開出了“黃皮膚的花”。

直到今年夏天又一檔熱門說唱綜藝《中國說唱巔峰對決》結束,該平臺的說唱節目已經走過 6 年和 6 季,也是中國最有生命力的說唱綜藝。通過這些節目,說唱歌手們一共貢獻了 766 首歌。我們對這 766 首歌進行了盤點、總結,來看看這些年,中文說唱都“說甚唱啥”,分幫派、論江湖的說唱歌手之間,又有著怎樣錯綜復雜的人際關系。

說這些詞才夠嘻哈

說唱音樂講究節奏和韻律,為了追求最佳的聽感,押韻是非常重要的技巧。除去韻腳之外,一些能為歌曲主題服務的詞語,也頗受中文說唱歌手的青睞。從這些詞語中,我們可以一瞥說唱音樂里說什么才夠嘻哈。

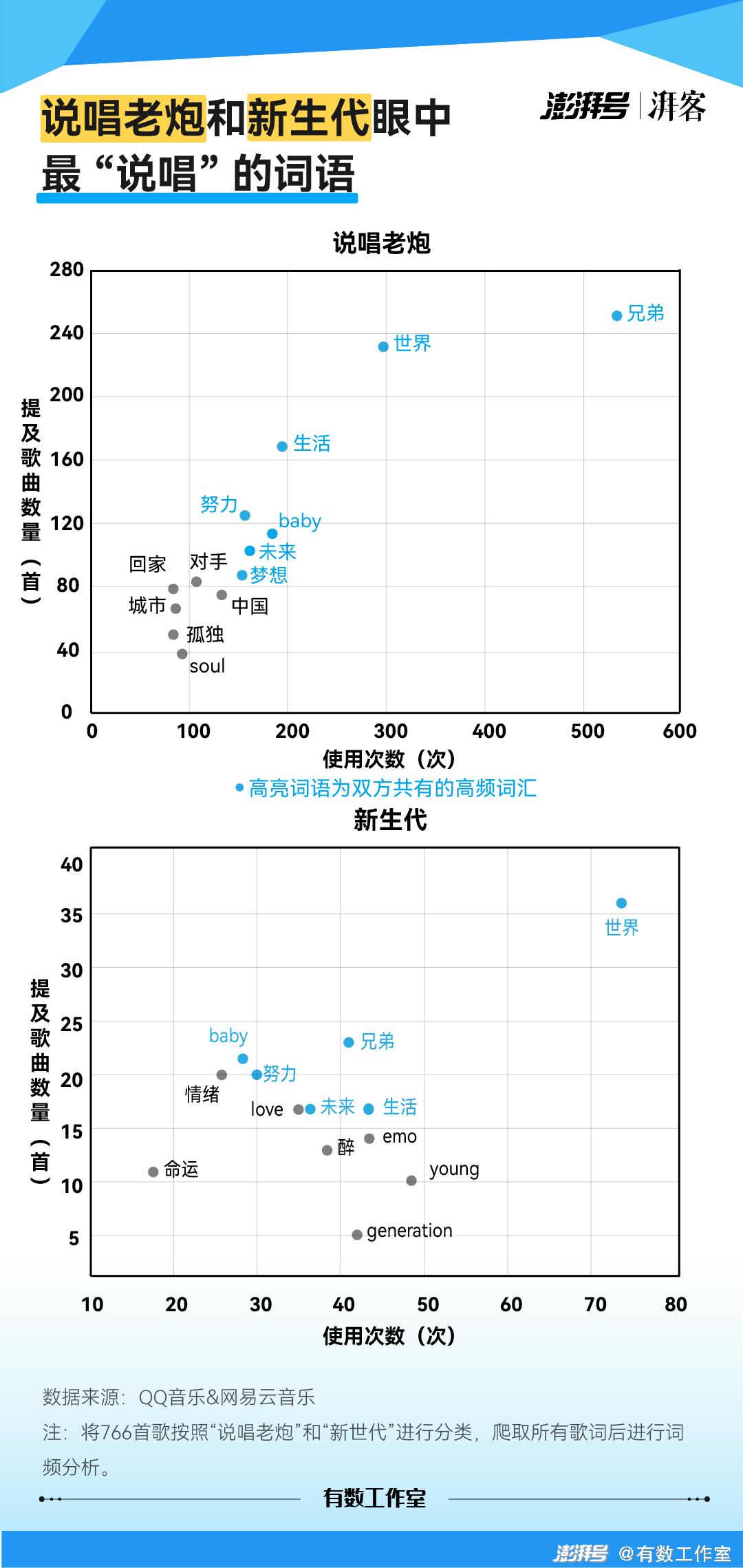

我們依照年齡,將 1995 年至 2009 年間出生的Z世代說唱歌手定義為“新生代”說唱歌手。按此定義,第五季節目《少年說唱企劃》中的參賽選手全部屬于新生代。

下圖中的散點是 766 首歌里,說唱老炮(OG)和新生代(Gen Z) 使用最多的 13 個詞語。橫軸代表了這個詞語的使用次數,縱軸則代表該詞語在幾首歌中被提及。位置越靠近右上角的詞語,越有“說唱味兒”。

老炮和新生代的說唱歌手們在用詞方面既有相同之處,也各有差異。說唱老炮們最喜歡唱出來的是“兄弟”,他們用說唱音樂記錄下自己在這個行業中的摸爬滾打和酸甜苦辣,致敬一直陪伴自己的朋友。

而新生代的說唱歌手最愛的詞是“世界”。大部分為“Z 世代”的他們,對于這個世界有著自己的獨特看法,勇敢地表達自己的世界觀。

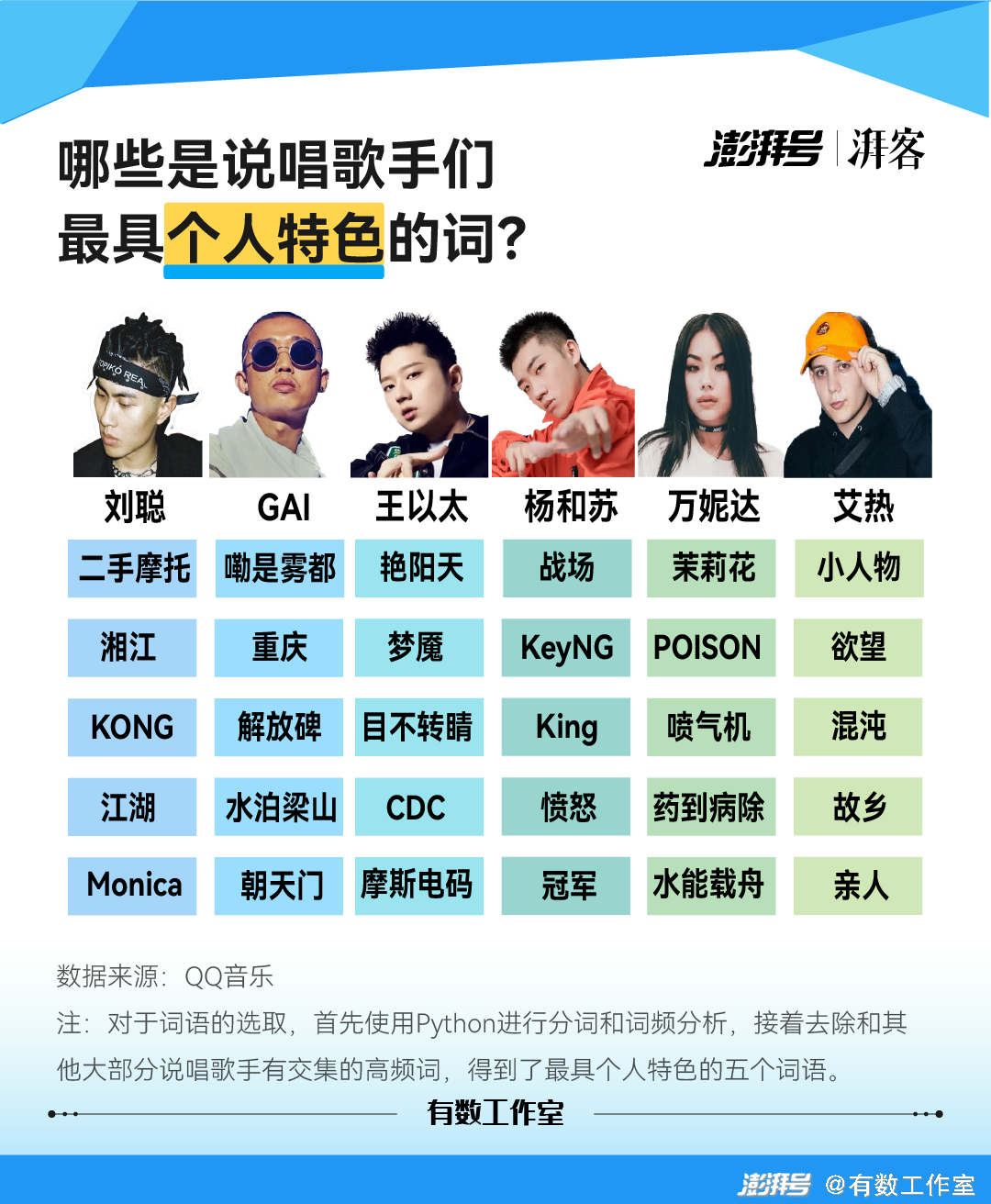

除了“大眾”詞匯以外,一些說唱歌手在歌詞上也有個人偏好。特別的用詞會成為一名說唱歌手的標簽,甚至可能幫助歌手的作品更加容易被記住。提及這些歌手的名字,人們不僅會想到他的代表作,還會聯想到那些頗具個人色彩的“代表詞”。

我們對于說唱歌手個人在節目中的所有作品進行分詞和詞頻統計,去除了與其他人重復的高頻詞之后,留下了這些最具個人特色的詞語。一些詞語已經成為了歌手身上的“烙印”。例如,一聽到霧都創建的口號“嘞是霧都”,就會想到 GAI、以及他們的廠牌重慶 Gosh。

在“發聲”中傳承的說唱精神

在最“說唱”的詞語中,“世界”是老一輩和新生代說唱歌手們都常使用的詞語。他們大膽地在歌曲中表達自己對于這個世界的認知。為社會現象發聲,成為了說唱音樂的重要主題之一,也代表了說唱的核心精神。

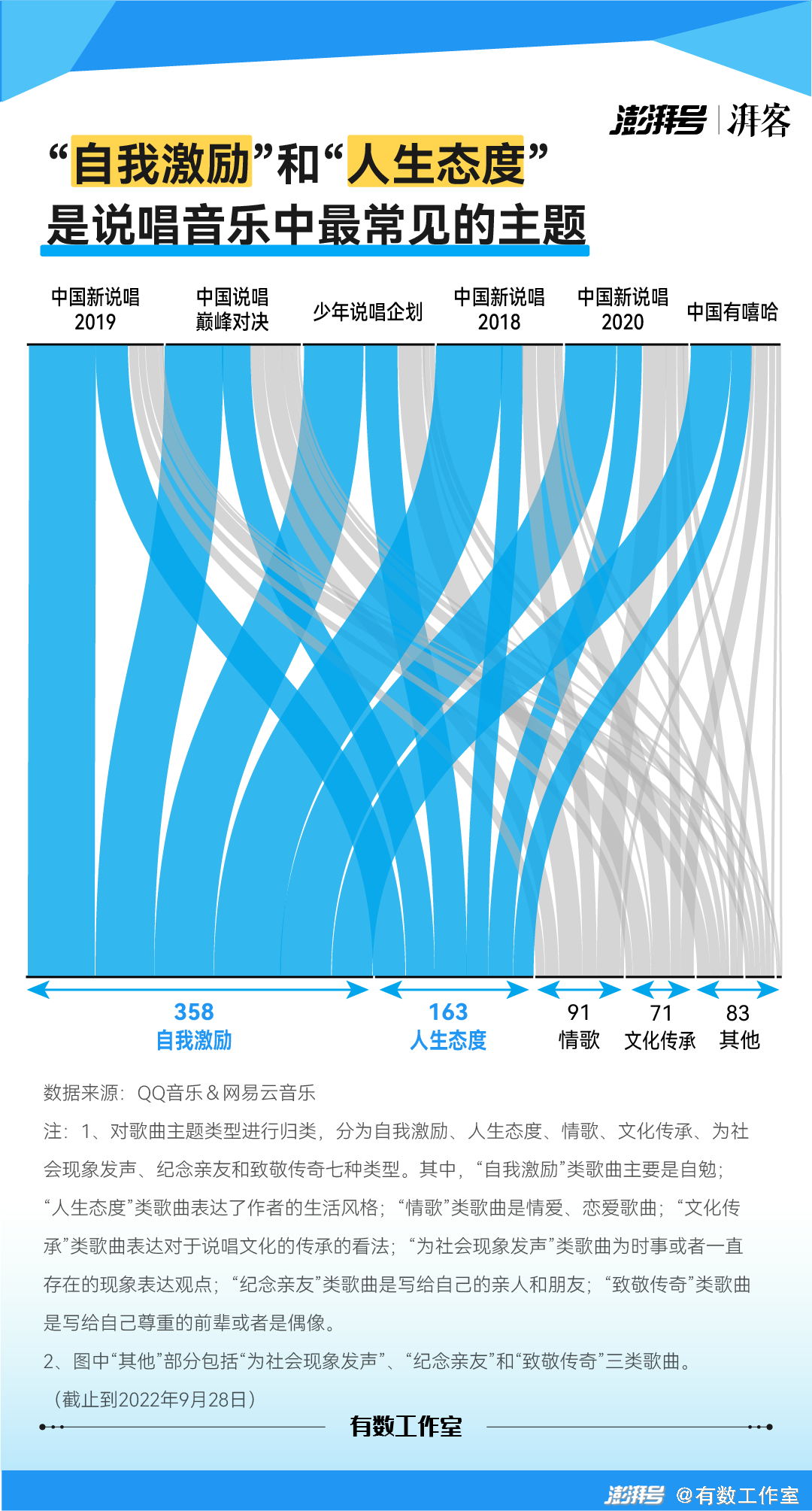

說唱在發出什么聲音?從主題類別出發,我們將 766 首說唱作品分為:為社會現象發聲、自我激勵、致敬傳奇、文化傳承、人生態度、情歌和紀念親友七類。

其中,自我激勵和人生態度類作品占比最多,分別達到了 46%和 21%。這也符合傳統印象中,說唱歌手樂于表達自己內心想法和態度的形象。

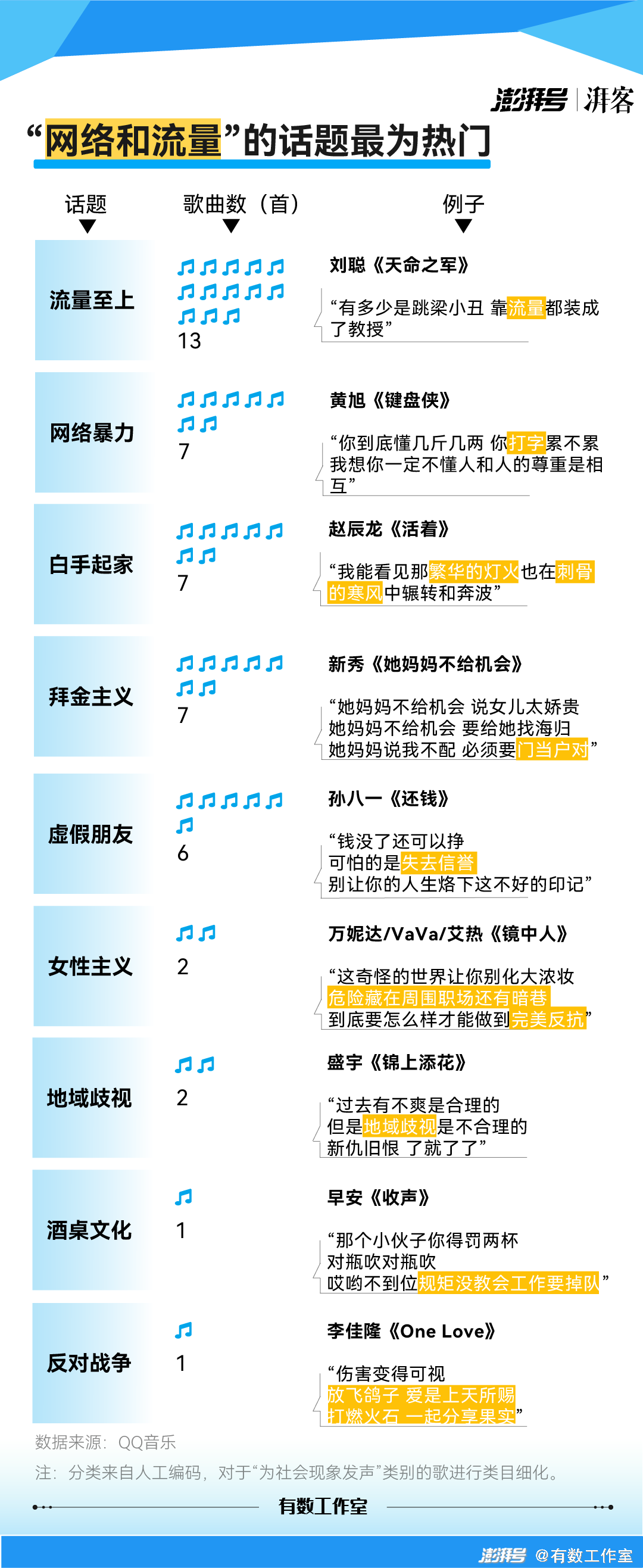

說唱的內核是發聲,48 首為社會現象發聲的作品涵蓋了許多社會議題,說唱歌手借此表達了自己對于時事的思考與態度。

實際上,所謂說唱精神并非說唱獨有,也不是所有的說唱音樂都有說唱精神。這種精神是對于人類勇氣的贊歌,說唱歌手借由它為自己或他人發聲,讓無聲者有聲,使有聲者多元。

中文說唱唱中國

“橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳”。與美式說唱的幫派文化不同,中文說唱承載了中國人特有的家國情懷。他們在說唱中強調“仁義禮智信”,歌頌自己的家鄉,致敬自己的朋友,并表達希望靠自己的努力改善生活的愿望。

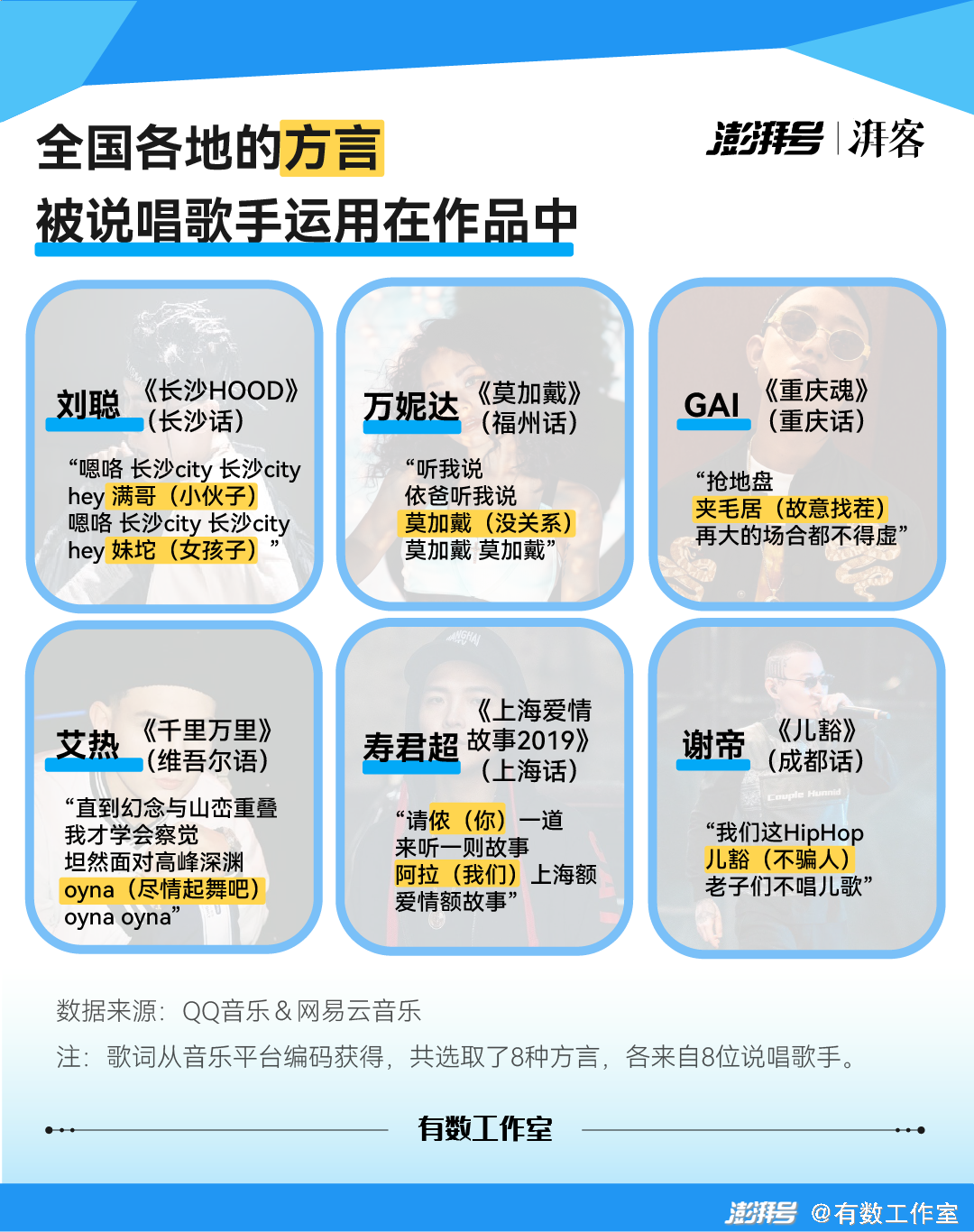

城市是催發出說唱歌手真情實感的重要元素。正如一句歌詞所說——“一名合格的 MC 不會忘記自己來自哪里”,一些說唱歌手喜歡用方言抒發自己對于家鄉的感情。

豐富的方言也是中文說唱的特色之一,在 766 首說唱作品中,共有 82 首方言作品。節目中使用方言的說唱歌手也越來越多。

2017 年時,還只有少部分來自重慶的說唱歌手大膽地使用大量方言進行表演,而隨著受眾接受度的提高,方言的種類也變得豐富起來。許多地方都涌現了當地特色的方言說唱作品,包括重慶話、閩南語、重慶話、長沙話、河南話、維吾爾語、粵語、陜西話、南京話、上海話、福州話、哈薩克語等等。

方言說唱之所以能夠被全國受眾廣泛接受,一方面是因為方言的韻腳讓人“上頭”,另一方面,獨具特色的方言很容易讓人眼前一亮。例如萬妮達的《MoJiaDai 莫加戴》就是福州方言中“沒這回事”的意思,歌曲通過節目得到廣泛傳播以后,“莫加戴”也成了許多人的口頭禪。

語言不通并不妨礙內容的傳達。例如,壽君超的《上海愛情故事 2019》幾乎整首歌都使用了上海話,但聽眾依然能夠理解到其中講述的屬于每代人的愛情神話。

無 Diss 不說唱

說唱圈中有大量的廠牌和組合,彼此之間或友好,或對立。在說唱文化中,對自己的團隊保持忠誠,對競爭對手大膽開炮,敢愛敢恨是“Keep it real”精神的詮釋。

在說唱作品中,他們會喊出自己要 shout out to(致敬)的對象。而一旦和誰有了 beef(爭議),也會毫不留情地 Diss (批評)對方。對于說唱歌手而言,Diss 是稀松平常的事情,他們通過 Diss 來表達自己的想法,比拼雙方的技巧。一般而言,在其他圈子中,即使雙方關系不和,也盡量避免矛盾的公開化。但說唱的游戲規則卻截然相反:來一場 Diss 大戰,用說唱的實力說話。

Diss 也很受歌迷們的歡迎,因為 Diss 事件會激發說唱歌手的好勝心和用心的創作,并催生出一些優秀的作品。甚至有些說唱歌手就是靠某次 Diss 大戰中貢獻了實力超群的作品,才為人知曉。

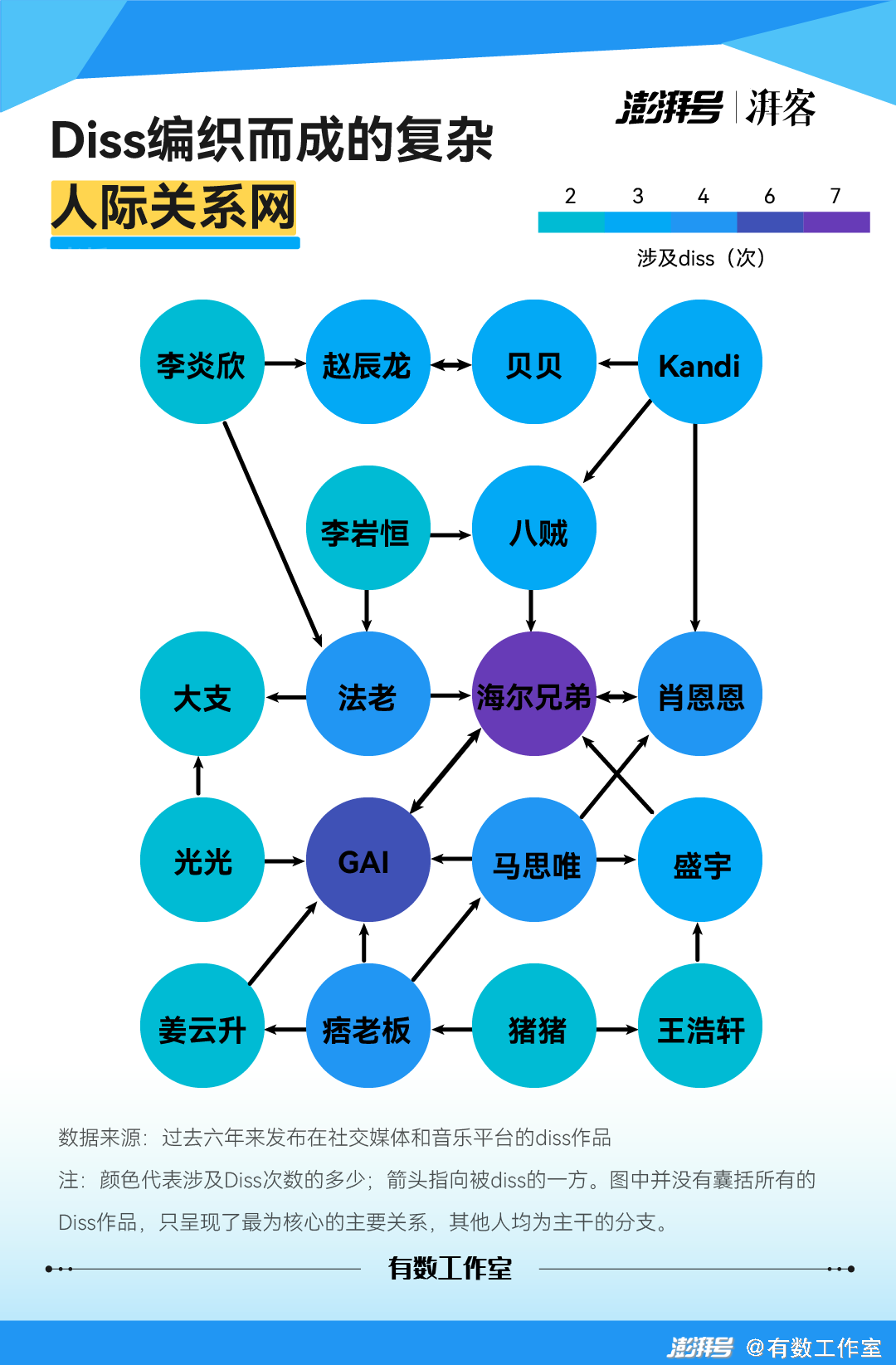

在過去的幾年中,出現了規模或大或小的 diss 事件,我們將過去六年來每一場 Battle(說唱對抗)的雙方發布在社交媒體和音樂平臺的作品都進行了梳理,繪制出一張通過 Diss 聯結而成的關系網絡,圓圈的大小代表參與 Diss 事件的次數,共涉及 172 位中國說唱歌手。我們選取了撐起整張人際關系網的核心聯系,用說唱歌手或團體來呈現這張關系網絡的主要脈絡。

關于中文說唱歷史上的幾次大規模 Diss 大戰,2017年的那次必將載入史冊。那年,幾位來自不同廠牌的說唱歌手和海爾兄弟(Higher Brothers)起了沖突,并且掀起了涉及半個中文說唱圈的大亂斗。矛盾雙方互有來回,也都貢獻了優秀的 Diss 作品,歌迷大飽耳福。這場 Diss 大戰以盛宇貢獻的經典作品《一挑五》終結,此后許多的小型 Diss 事件都是此次事件的“余震”。

在中文說唱圈中,Diss 文化成為了梳理人物關系網的重要線索。通過每一首 Diss,從個別焦點人物衍生出去,幾乎可以將整個中文說唱圈融入其中。

和平與愛......嗎?

說唱歌手之間的關系錯綜復雜,diss 也是說唱文化的重要組成部分。而當說唱走向地上后,火藥味卻變淡了許多。這與聽眾的喜好有很大關系,是自然選擇的必然結果。資本進場后,粉絲也關注到了說唱音樂,越來越多有實力的說唱歌手得到流量和粉絲的擁護。說唱節目的“飯圈化”趨勢也難以避免地出現了:聽眾們“磕 CP”,攻擊自己喜歡的選手的競爭對手,盲目抨擊賽制不公平......

從節目風格的變化,也能看出這樣的趨勢。早期的說唱節目中,個別選手之間的較勁和 battle 很容易讓觀眾熱血沸騰,更有人在節目上公開 diss 所有其他選手,以及抒發對于節目組的不滿的作品。而在今年的《中國說唱巔峰對決》舞臺上,“和平與愛”的精神得到了最大程度的體現,許多“站在世界中心呼喚愛”的作品成為熱門單曲出圈。

聽者的感受如何?我們選擇了《中國說唱巔峰對決》最為熱門的歌曲,爬取了其在音樂平臺上的所有評論,對最熱門的 6 首歌進行了梳理。

聽眾的評論聲中,既有專業的點評、真情實感的流露,同時也有對其他說唱歌手的攻擊與謾罵。在“飯圈化”趨勢下,優秀的說唱音樂作品反倒成為了一桿槍,被有意挑起爭端的人所利用。

在“和平與愛”的大環境下,說唱歌手們就像小學生,在鬧矛盾后被班主任老師命令與對方握手言和,成為彼此的好朋友。無論是粉絲的一些戾氣較重的評論,又或是節目下依舊互相較勁,都體現出現在的說唱還沒有完全被市場所馴服,卻又實實在在受到了市場的規訓。光用“和平與愛”一詞,還不足以概括說唱圈的現狀。

盡管說唱已經被更加廣泛的群體所認識和喜愛,但它依舊是一個服務獨特受眾、相對小眾的音樂風格。而當蛋糕越做越大,說唱的初衷還能否被堅持?

與所有其他音樂和小眾文化領域一樣,走向流行就代表著接受市場的洗禮,能夠被市場所接受的,往往只是這一文化中的一小部分。單一化、同質化的說唱文化,可能已經失去了它本來的樣子,但這或許也是發展的必然趨勢。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司