- +1

這座曾被炸成廢墟的德國城市,如今奇跡般“重生”

原創(chuàng) 葉克飛 歐洲價值

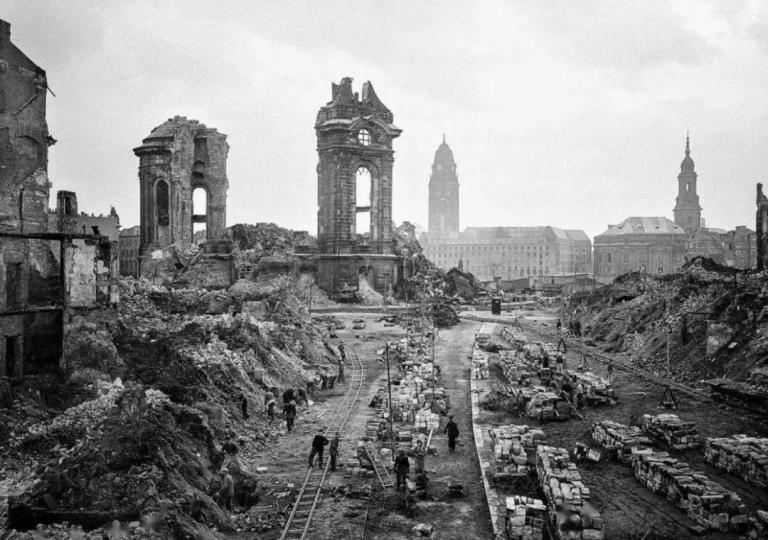

飽經(jīng)二戰(zhàn)轟炸的德累斯頓▲

在二戰(zhàn)炮火摧毀的名城中,毀于戰(zhàn)爭結(jié)束前夕的德國德累斯頓,被視為最可惜也最“冤枉”的一個。

在歷史上,德累斯頓曾長期作為薩克森王國的都城,被譽為歐洲最美城市之一。

長久以來,它一直以精美的藝術(shù)品收藏、多姿多彩的薩克森歷史,以及美輪美奐的巴洛克教堂和賞心悅目的巷弄聞名于世。1945年2月13日,“離戰(zhàn)爭結(jié)束只剩數(shù)周時間的那個夜晚,796架轟炸機飛過廣場,飛過了這座城市。用一位年輕親歷者的話來說,它們‘打開了地獄之門’。就在那個地獄般的夜晚,估計有2.5萬人喪生”。同時,八百年古城淪為廢墟。豪普特曼曾說:

“誰如果不會流淚,就來看看被炸后衰敗的德累斯頓。”

結(jié)果,就如《德累斯頓:一座城市的毀滅與重生》一書所寫的那樣:

“我們再也看不到表現(xiàn)主義畫家康拉德·菲利克斯穆勒在20世紀20年代所繪的那座生動俏皮的城市,再也看不到17歲的釀酒學徒瑪戈·希勒在20世紀40年代中期戰(zhàn)時下班回家路上會見到的那些磚石與玻璃,再也看不到阿爾貝特·弗羅梅博士、伊薩克維茨一家、格奧爾格·埃勒爾以及瑪麗埃蓮·埃勒爾在20世紀初剛搬來時的那個資產(chǎn)階級舒適樂園:精致的餐廳、歌劇院、精美的畫廊。這一切我們再也見不到了,”

被炸成廢墟的德累斯頓,經(jīng)歷了漫長的重建,而且是近乎于神話的重建。這也讓這座城市有了更多可以書寫的東西,曾經(jīng)無比輝煌的歷史不至于變成句點。

書名:《德累斯頓:一座城市的毀滅與重生》

作者:[英] 辛克萊·麥凱

譯者:張祝馨

出版社:文匯出版社

出品方:新經(jīng)典文化

出版時間:2022年2月

《德累斯頓:一座城市的毀滅與重生》記載了這座城市的毀滅與重生,它近乎絮叨地提及這座城市的每個細節(jié),也讓我的記憶回歸。

我曾兩次到訪德累斯頓,它也是我最喜歡的德國城市之一。無論在哪個角落,無論白天夜晚,我都會在這座城市里見到重建的痕跡。正如書中所說:

“德累斯頓被重建了。緩慢,歷經(jīng)困難和沖突。細致入微的修復與小心謹慎的現(xiàn)代景觀美化手段結(jié)合在一起,所以你很難一眼就辨認出廣場上的那些新建筑。但奇怪的是,盡管重建工作奇跡般地完成了,我們卻還是能看到曾經(jīng)的廢墟。”

德累斯頓人能夠“修復”這座城市,首先是因為德國人異乎尋常的理性和細致,轟炸結(jié)束后,他們居然還能在多達18000000立方米的廢墟中辨認出重要建筑的殘件,將它們逐一收集編號,并有條不紊地存放起來以待來日。

圣母教堂當然是最好的例子。這是世界上最美的巴洛克風格教堂之一,建于1726年至1743年間。二戰(zhàn)后,屬于東德的德累斯頓限于各種原因并未重建,廢墟亦未清理,圣母大教堂周邊就一度成為牧場。后來,當?shù)刂R分子和藝術(shù)家們牽頭,動員民眾保護廢墟。

兩德統(tǒng)一后,德累斯頓古城的復建成為可能,并于1994年正式動工。嚴謹?shù)牡聡擞米钇D難卻也最讓人尊敬的方式完成了這次復建,圣母大教堂的重建尤其值得稱道,甚至堪稱神話。他們在巨大的廢墟上,靠著一萬張舊建筑圖像和瓦礫堆挖出8000多件殘片,將一塊塊磚瓦測量、拍照、鑒別、分類并復位,不足部分以新材料補充,人們稱這一工程為“世界上最大、最難的拼圖”。

據(jù)記載,圣母教堂的建筑材料43%是從原教堂廢墟中挑揀出來的,人們從7110塊舊磚中挑出3539塊重新使用,重建所需的材料重達6萬噸,其中廢墟材料利用率達34%。重建后的圣母教堂高91.23米,寬50米,巨大的砂石穹頂外部直徑為26米,重達9000噸,是阿爾卑斯山以北最大的建筑穹頂。從外部仰視教堂,穹頂上鑲鑄的十字架金光閃閃,這是一個高8米的24K鍍金十字架,由當年對德累斯頓發(fā)動空襲的英國捐贈,為十字架鍍金的藝術(shù)工匠施密茨的父親在當年參加了對德累斯頓的轟炸,他回憶說,父親很少提及曾參加過的戰(zhàn)役,唯有對德累斯頓的空襲令他十分不安,多次提起此次空戰(zhàn),施密茨想通過自己的雙手為兩國的和解奉獻一點力量。

值得一提的是,當時不少捐款者的家人都是被德國納粹殺害的。

生活在德累斯頓的波蘭老人瑟普克亞克奔走在波蘭家鄉(xiāng)小村葛斯廷,為圣母教堂募捐,而他17歲時就被納粹逮捕,他本人死里逃生,卻目睹了同伴們慘遭殺害,他的家鄉(xiāng)也被德軍夷為平地,當有人問他現(xiàn)在為什么要為德國人捐錢時,他用樸實的語言回答道:不能籠統(tǒng)地說德國人有罪,大部分德國人是十分友善的。這正如德國老政治家弗格爾總結(jié):

“戰(zhàn)爭、破壞、大規(guī)模殺戮不應該是歷史的最后答案”。

2005年10月30日,重建的圣母大教堂完工。據(jù)說,前德國總統(tǒng)科勒在落成儀式的致詞中,對豪普特曼60年前的名言給予了補充:

“誰如果失去了信心,就來看看重建后的圣母大教堂!”

這當然是信仰的力量,從圣母教堂到德累斯頓這座城市,都體現(xiàn)著這種力量。正如書中所說:

“這座城市現(xiàn)在成了某種象征殘忍的總體戰(zhàn)的圖騰”。

當然,作為納粹早期的思想理論搖籃,它又背負著一些難以承受的東西,直至今天仍然深受影響。

“在過去數(shù)十年中,伴隨著不同程度的憤怒、同情、痛苦與創(chuàng)傷,關(guān)于這座城市及其遭到的轟炸,道德爭論和分析一直不曾停歇。時至今日,這樣的爭論仍然是這座城市的一個重要組成部分。在德累斯頓,過去與當下并存,所有人都必須小心翼翼地穿過時間與記憶的層層關(guān)卡。”

因此:

“德累斯頓的故事,它的毀滅與重生,呈現(xiàn)出一系列可怕的莎士比亞式道德難題。如果我們承認那天晚上及其后,成千上萬兒童、婦女、難民、老人遭受了巨大的苦難,那么納粹在那里犯下的丑惡罪行會不會因此而淡化?如果我們繼續(xù)深入挖掘這座城市的特殊遭遇,那么我們是否會因‘沉迷’于一個特別美麗的地方,而忽略歐洲大陸上還有很多村莊和城鎮(zhèn)經(jīng)歷過更為殘酷的過往?”

這真是一個好題目,簡單點說,德累斯頓的美,無論是過去的美還是如今的美,都是一層濾鏡。如果不能拋開濾鏡,那么我們就會過分關(guān)注于它,卻忽視了更深層與更廣闊的東西。

同時,雖然德累斯頓大轟炸只是一場軍事行動,但:

“我們不能僅從軍事歷史的角度去思考它。相反,我們應該盡可能地透過那些現(xiàn)場親歷者,天上的和地上的,那些指揮者,那些平民參與者,透過他們的視角,去進一步探究這場災難。因為這是一場遠遠超出戰(zhàn)爭范疇的悲劇。”

《德累斯頓:一座城市的毀滅與重生》的著重點便是尋找親歷者,傾聽親歷者的聲音,包括:

“那些早在德累斯頓被黑暗籠罩前就出生并生活在這里的人,那些在那段黑暗歲月中出生的孩子,那些經(jīng)歷那個恐怖夜晚的人,還有那些不得不在隨后的混亂歲月中重建日常生活的人”。

德累斯頓大轟炸之所以有著巨大爭議,是因為在二戰(zhàn)尾聲,針對德國城市和平民的無差別轟炸對戰(zhàn)爭進程幾乎沒有任何影響,反倒是因轟炸造成的慘痛傷亡和巨大破壞,引發(fā)輿論猛烈抨擊。反對盟軍攻擊的不僅僅是納粹當局,還包括了英美媒體。

《每日電訊報》寫道:

“德累斯頓的災難史無前例……一座偉大的城市從歐洲的面孔上被抹去。”

以工人階級為主要讀者群的《每日鏡報》宣稱這是“德國經(jīng)歷過的最糟糕的空中突襲”。美國當局也付出巨大努力來調(diào)整此后的美國新聞報道,明確指出盟軍目標絕不是手無寸鐵的德國平民,即使在當時,精準轟炸很難實現(xiàn)。

連起先同意這一行動的丘吉爾,后來也對空襲的必要性產(chǎn)生懷疑,盡管“平民可以成為合法軍事打擊目標”這個想法并不新鮮,早在1942年,斯大林就曾建議丘吉爾,應讓英國轟炸機瞄準德國的住宅和工廠。丘吉爾在備忘中寫道:

“純粹為制造恐怖而轟炸德國城市,這一策略應該重新評估。”

他擔心戰(zhàn)爭讓英國人也變成了“野獸”,被非理性的暴力奪去心智。

二戰(zhàn)后書寫德累斯頓的文字中,最著名的當屬美國作家?guī)鞝柼亍ゑT內(nèi)古特的《五號屠場》,這也堪稱史上最著名的反戰(zhàn)小說。他的寫作靈感來自在德累斯頓戰(zhàn)俘營逃過恐怖大轟炸的親身經(jīng)歷。

二戰(zhàn)期間,在慘烈的德國坦克大決戰(zhàn)后,當時是美軍一員的馮內(nèi)古特于1945年遭德軍俘虜。正是他被囚禁于德累斯頓戰(zhàn)俘營時,德累斯頓遭大轟炸,馮內(nèi)古特與戰(zhàn)俘躲在地下儲肉室,是幸存的七名美軍戰(zhàn)俘之一。

在小說中,主人公比利?皮爾格林堅信自己不過是被外星人劫去的四維時間旅者,而“當特拉法馬鐸星球上的人看到一具尸體的時候,他想到的只是這個人在此一特定時刻情況不妙,但他在其他許多時刻中卻活得好好的。現(xiàn)在,當我自己聽說某人死了,我只不過聳聳肩,學著特拉法馬鐸的人對死人的語氣說:‘就這么回事。’”

皮爾格林所曾見到的殘酷,正是馮內(nèi)古特所見的殘酷。在《五號屠場》中,比利·皮爾格林回憶說,他和一個毛利人戰(zhàn)俘一起挖掘,那個戰(zhàn)俘在挖掘過程中非常難受,停不下來的惡心嘔吐真的要了他的命。對瘴氣、疾病和老鼠的恐懼更為普遍。在其他被轟炸城市的都市傳說中有關(guān)于嚙齒類動物的描述,說它們的食物過于豐盛,以至于變得肥胖不堪。

至于德累斯頓,馮內(nèi)古特寫道:

“我目睹過德累斯頓的毀滅。我見過這座城市先前的模樣,從空襲避難所出來以后,我又見識到了它被轟炸后的慘狀,我的反應之一當然是笑。上帝知道,這是靈魂在尋找寬慰。”

而對于轟炸的執(zhí)行者來說,這次任務(wù)并非服從和執(zhí)行這么簡單,許多人一輩子背負著沉重的心理壓力。《德累斯頓:一座城市的毀滅與重生》中提及的年輕數(shù)學家、二戰(zhàn)中應征入伍、在轟炸機司令部作戰(zhàn)研究部門供職的弗里曼·戴森就是其中一位。

書中寫道:

“在戴森的世界里,幾何定理過去只出現(xiàn)在黑板上,如今卻成了關(guān)乎生死的問題”。

這位在戰(zhàn)爭中磨礪成長、不計較個人得失的年輕人,在越來越多的德國城市成為高爆炸藥和燃燒彈投放目標時,開始質(zhì)疑轟炸作戰(zhàn)的道德準則。

戴森坦言,自己最初對戰(zhàn)爭的立場是廣泛的和平主義,當然,他也深知絕不能讓納粹政權(quán)繼續(xù)存在下去。于是,他陷入了道德困境:

“從戰(zhàn)爭一開始,我就從一個道德立場一步一步地退到另一個道德立場,到戰(zhàn)爭結(jié)束之時,我已完全失去道德立場。戰(zhàn)爭剛開始時,我……在道義上反對一切暴力。經(jīng)過一年的戰(zhàn)爭,我退讓了,我說:‘不幸的是,用非暴力的形式抵抗希特勒是行不通的,但我在道義上仍然反對轟炸。’幾年后,我說:‘不幸的是,為了贏得戰(zhàn)爭,轟炸似乎是必要的,所以我愿意去轟炸機司令部工作,但我在道義上仍然反對無差別轟炸城市。’在我到達轟炸機司令部后,我說:‘不幸的是,事實證明我們就是在無差別轟炸城市,但這在道義上是合理的,因為它有助于贏得戰(zhàn)爭。’一年后我說:‘不幸的是,我們的轟炸似乎并沒有真正幫助我們贏得戰(zhàn)爭,但至少我的工作是拯救轟炸機機組成員的生命,這在道義上是正當合理的。’”

但是到了最后,他的總結(jié)是:

“在戰(zhàn)爭的最后一個春天,我再也找不到任何借口了。”

也正因為德累斯頓的象征意義,它至今仍是各種勢力的角力場。它承載的獨特的帝國歷史記憶使它在歷經(jīng)大轟炸之后,在各種有關(guān)歷史記憶的權(quán)力爭奪和公共討論中成為焦點。如今,德國東部和其他地方的極右翼分子不斷發(fā)揮“納粹德國的平民也是無辜受害者”這樣的觀點,他們將自己的論點與關(guān)于轟炸原因的一些古怪陰謀論雜糅在一起,甚至認為協(xié)約國與軸心國在道德上相去無幾。

當然,對于大多數(shù)德國人來說,納粹的罪惡不容否認,所以他們深知不能放任右翼分子胡說八道,這一點在幾十年來的德國從未改變過。

對策就是正視和保護歷史。正如書中所說:

“近年來,這座城市的檔案館一直在盡最大努力收集證詞和目擊者描述。這項鼓舞人心的公共歷史計劃收集了許多人的聲音,讓許多失落的記憶重見天日。這些在不同時期被記錄的故事來自各種各樣的市民,他們年齡各不相同。有事發(fā)時尚且年幼的人講述的故事,也有親歷那場恐怖災難的成年人留下的日記、書信和只言片語。從德累斯頓的首席醫(yī)療官到防空管理員;從城市中被殘酷迫害的猶太人到心懷羞愧而伸出援手的非猶太人;從青少年和學童們的回憶到成年市民的非凡經(jīng)歷:這些檔案記錄的不僅僅是一個夜晚,而且是一座非凡城市經(jīng)歷的非凡歷史時刻。千百個聲音正等待著世界的傾聽,許多故事此前從未為人知曉。”

在這些故事中,德累斯頓并不無辜。這座滿是藝術(shù)瑰寶的城市,毀滅的種子早已種下。納粹掌權(quán)后,法西斯主義席卷德累斯頓的每個角落,所有公共建筑都披上了萬字符,滿大街都是黨衛(wèi)軍和其他爪牙。即便與第三帝國的首都相比,這里的狂熱程度也更勝一籌。在納粹“優(yōu)生學”的指導下,僅在1935年,德累斯頓就實施了8219例絕育手術(shù)(同年柏林共6550例)。藝術(shù)與教育同樣不能幸免。1933年,第一屆“墮落藝術(shù)”展在德累斯頓舉辦,希特勒親臨現(xiàn)場,參觀那些被當局貶斥為病態(tài)與墮落的藝術(shù)作品。在所有的校園里,從幼童到少年,各種各樣的納粹組織毒害著幼小的心靈。

此外,盡管地處戰(zhàn)事后方,但德累斯頓并未遠離戰(zhàn)爭,從前生產(chǎn)相機、顯微鏡和打字機的工廠,全數(shù)為了服務(wù)戰(zhàn)爭而開足馬力,源源不斷地向前線供應著軍需。

毫無疑問,德累斯頓的悲劇,是一個集體悲劇。當然,它被轟炸的時間,還有它自身的美麗,讓這場悲劇更為深刻。正如有人所說的那樣:

“人們對德國圖書館和檔案館被焚毀的藏書感到悲傷,這種情緒長久以來揮之不去。這種悲傷之情是可以理解的,但是把它放在一部長達592頁的著作的最后卻令人感覺頗為奇怪。似乎失去書籍最終要比失去生命更糟糕——特別是從長遠的觀點來看,這也許是正確的;但是這卻并不產(chǎn)生什么道德魅力……真正的災難是美麗的古城、古老的教堂、洛可可式的宮殿、巴洛克的城墻和中世紀的街道全部成為廢墟。”

所幸的是,相比極少數(shù)右翼分子的顛倒黑白,在絕大多數(shù)德國人的集體記憶中,德累斯頓的悲劇是一種警示,也是反戰(zhàn)的象征。

圖源 | 網(wǎng)絡(luò)

作者| 葉克飛

編輯|二蛋

歡迎分享,轉(zhuǎn)載、合作請私信聯(lián)系

原標題:《被炸成廢墟的它,美到連轟炸者都自責一輩子,如今奇跡般重生》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司