- +1

德累斯頓大轟炸那晚,發生了什么?

辛克萊·麥凱

【編者按】作為第二次世界大戰的始作俑者之一,德國在戰爭后期也付出了異常殘酷的代價。人民不能免于死難,城市不能免于摧毀,作為文明結晶的文化遺產也不能免于湮滅。而其中最后標志意義的,就是1945年2月13日當晚,盟軍對德國歷史名城德累斯頓的轟炸。

當晚的轟炸總共出動了796架轟炸機,2.5萬人喪生,這座有著“易北河上的佛羅倫薩”美名的城市淪為廢墟。即便在今天,當你徜徉在易北河畔,你也可能會覺得自己正在步入兩條時間的河流,一條流經當下已成為修復史奇跡的,閃閃發光的美麗城市;而在另一條河邊,你似乎也仍能見到成百上千俯沖而來的轟炸機帶來無邊無際的熊熊烈火,而驚恐萬狀的人群本能地涌向河岸……

貝納多·貝洛托:從易北河右岸奧古斯特橋下方望向德累斯頓

轟炸之后,有關它的討論從未停止,德累斯頓的遭遇是殘忍的,但它也是孕育早期國家社會主義的搖籃,這個事實讓德累斯頓所背負的道德難題愈發復雜。英國歷史學家辛克萊·麥凱說,盡管在某種程度上,(這場轟炸)只是一場軍事行動,但我們不能僅從軍事歷史的角度去思考它。相反,我們應該盡可能地透過那些現場親歷者,天上和地上的,那些指揮者,那些平民參與者,透過他們的視角,去進一步探究這場災難。

因此也就有了本書,《德累斯頓:一座城市的毀滅與重生》。經出版社授權,我們摘錄了其中第十五章“晚上10:03”,本章聚焦于轟炸剛剛發生的前十五分鐘,描述了那地獄式的災難場景。

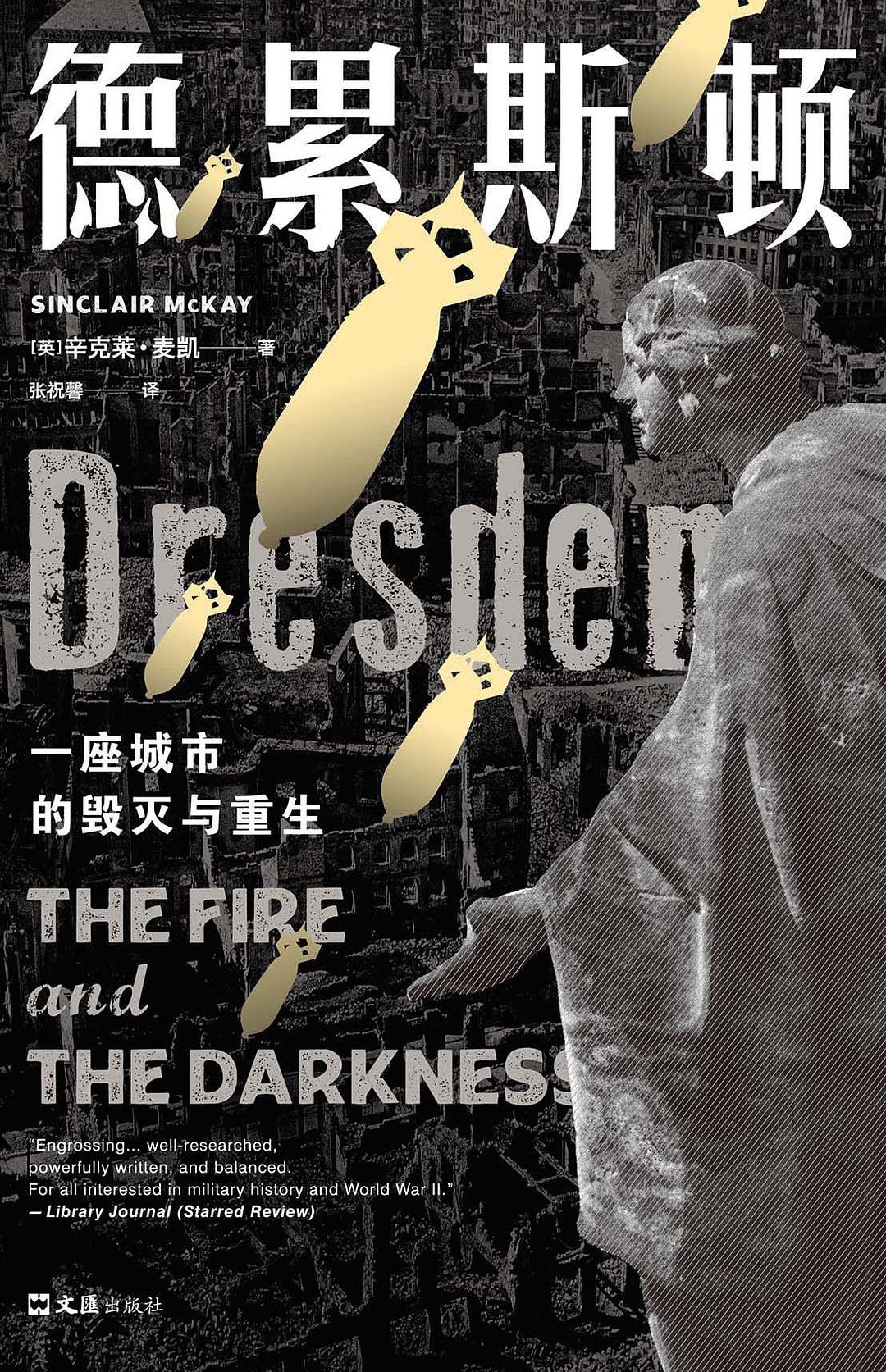

《德累斯頓:一座城市的毀滅與重生》; [英] 辛克萊·麥凱/著、張祝馨/譯;文匯出版社;2022-2

對德累斯頓的第一波攻擊始于晚上10時03分,也就是投擲標示信號彈的時間,比控制員預期的時間稍微提前了一些。不一會兒,后續的飛機就從遠處的黑色天空呼嘯而來。德累斯頓市民可能一直在期待山坡上的探照燈光束,期待青少年機槍手將高射炮瞄準入侵者時防御火力發出的爆裂聲。但是所有火力都轉移到東邊去了,這里沒有任何抵抗。格奧爾格·弗蘭克和他的父母待在公寓的地窖中,他仍然裹在睡覺時蓋的毯子里。“從遠處你可以聽到飛機引擎的嗡鳴聲和炸彈第一次起爆的聲響。”

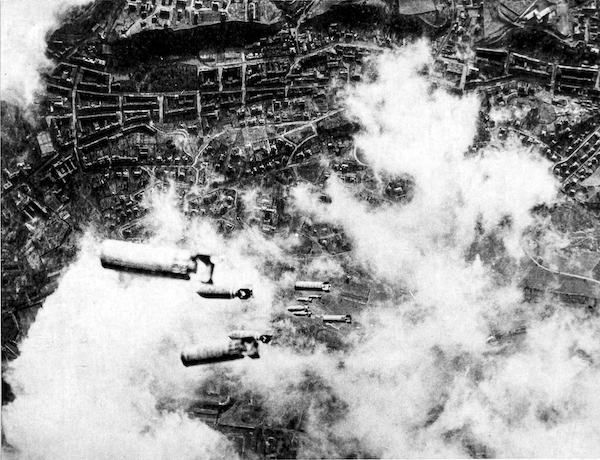

蘭開斯特式轟炸機組在1萬至1.3萬英尺的高空投下兩種主要的致命武器:先是高爆炸藥“街區炸彈”或“曲奇炸彈”,每枚重量大多為4000磅;然后是燃燒彈,目的是讓充滿木材的建筑物內部和周圍起火。這些炸彈的大小大約相當于三個人站在一起,當投彈手按下釋放裝置的按鈕時,它們就會頭朝下從空中墜落。一旦接觸到任何堅硬的表面,炸彈就會引爆,然后是簡單的殲滅,這就是“街區炸彈”這個詞的意思,它有能力摧毀整個街區及其樓宇。這種炸彈直接命中所產生的沖擊波會將建筑物的結構直接摧毀,其輻射強度之大,就連幾千英尺高的飛機也會受到沖擊。燃燒彈被捆成一團,潛在的危害則更大。這些燃燒彈會利用炸彈造成的混亂,通過裂開的屋頂落下,燃燒起來,遭到轟炸的房屋內的火焰漸漸連成一片火海,連最宏偉的建筑也難逃一劫。

轟炸德累斯頓

許多人在地窖里放了很多桶水和毯子,如果他們不得不面對爆炸帶來的高溫,潮濕的毯子將是他們唯一的防護。但是這些小磚房看起來越來越像墳墓,而不是避難所了。那些沒在禱告的人可能開始注意到他們肺部內有一種奇怪的壓力。這可能是一些人的心理作用,但不論真相如何,他們都需要非凡的意志力,才能抑制住自己的本能:那股離開地窖,奔向新鮮空氣和寒冷黑夜,跑到爆裂聲和非人的呼嘯聲之外的世界的沖動。但這種本能是錯的,那些在老城區外的人根本不可能有這種逃生希望。一名在街上騎車的士兵被炸飛了,就在那一瞬間的爆炸中,他的四肢被齊齊炸斷,軀干倒在路上。震耳欲聾的爆炸點起的熊熊烈火將沿途的人化作焦炭,將他們所有的衣物都燒得一干二凈,他們的尸體一絲不掛。

對于那些只能在地下無助地聽著爆炸聲的人而言,這是一種精神上的錘煉——他們的家就在轟炸機飛行范圍的下方。格奧爾格·埃勒爾和瑪麗埃蓮·埃勒爾受到極大考驗。“第一枚炸彈顯然在離我們家有一段距離的地方爆炸了,”埃勒爾先生回憶道,“緊接著是第二枚、第三枚,而且爆炸聲越來越響。那聲音變得極其暴烈,似乎要把房子掀個底朝天。”他和妻子,還有鄰居和他們的孩子,都僵坐著,無可奈何,沉默不語。“每時每刻,我們都在為下一次可能會擊中這個地窖的爆炸做準備,我們可能會在一瞬間完蛋。”“突然,”埃爾勒爾先生接著說,“下一次爆炸真的離我們很近。”然后,幾件可怕的事情同時發生:地窖墻上有一塊磚,上次為了讓空氣更流通,他們特意松了一下,但這時突然飛射出來,穿過整個地窖;這一次爆炸產生的熱氣也立即吹滅了他們一直點著的蠟燭,電燈泡也不亮了。埃勒爾夫婦和鄰居立即陷入了黑暗。“墻都在搖晃,房子好像要塌了,”埃勒爾先生回憶道,“我們聽到一陣可怕的爆裂與破碎聲。”

蘭開斯特式轟炸機以每五到十秒鐘一班的速度飛過城市上空,高空中持續不斷的嗡鳴聲讓人在心理上感到強烈不安,但對那些在飛機下或在稍遠處觀察的人來說,也是一種“黑色奇觀”。在城市西北面,諾貝特·比格爾和他的叔叔還在橋下,目睹“圣誕樹”落下的壯觀景象。這個男孩和他的監護人仿佛在躲避暴風雨。但是從他們所處的這個有利位置上向外看,眼前的天際線讓二人陷入恍惚:遠處傳來隆隆聲和回音,古老塔尖上是令人毛骨悚然的明亮天空。

大火中的德累斯頓

差不多就在那個時候,圣十字學校棱角分明的哥特式建筑被擊中,炸彈直接擊穿了它,建筑的木石沒有給教堂提供任何防御。就在那一瞬間,躲在掩體內的11個孩子和3個牧師全部喪生。大火隨后迅速燃起。其他寄宿生和他們的唱詩班樂長魯道夫·莫爾斯伯格一起逃出學校,逃進外面彌漫著灰燼的刺骨空氣中。男孩們聚集在一起向東奔逃,穿過燃燒的前院,朝幾條街外大花園公園的方向行去。爆炸的波動沖擊著圣十字學校的每一面窗戶,每一塊玻璃,每一扇門。

躲在雷納商場旁,圣十字教堂的暗色石質建筑附近的人也沒有得到任何慰藉。圣十字教堂的部分屋頂被擊中,巨大的教堂中殿在沖擊波中四分五裂。這時,教堂頂部已經向天空敞開,迎接著傾瀉而下的無數鎂燃燒彈。教堂長椅的碎片成了大火的薪柴。在震耳欲聾的混亂喧囂中,圣十字教堂塔樓上的大鐘響應爆破的回音,瘋狂地敲著。就在不遠處,代表這座城市現代世俗生活的雷納商場在剎那間就被攻破,巨大的炸彈瞬間摧毀了令人印象深刻的自動扶梯的復雜結構。每個貨柜上的織物、家具、衣服、家居用品、床上用品、亞麻織品立即被點燃。

德累斯頓老市場

商場周圍的街道上仍然有大量農村來的難民和受驚的馬匹。即使是那些沒有被金屬和石頭破片粉碎或撕裂的人,沒有被活活燒死的人,也無法逃脫高爆炸藥的致命威力。這些炸彈改變了空氣本身,以瞬間的超音速沖擊取代了可呼吸的氧氣,能夠在不到一秒的時間內將人體肢解,或者擠壓人體內部的器官,幾乎能把肺全部擠出來。心臟會劇烈地收縮和膨脹,無數血管、靜脈和動脈會在一瞬間破裂。伴隨爆炸產生的熱輻射,使大氣成分變得富有彈性,膨脹,又立即壓縮,就像天空在掙扎著呼吸一般。

再往北幾條街的圣母教堂地下,人們站在地窖低矮的石質天花板下,感受到的是一連串近乎亞音速的轟鳴聲,這隆隆的聲音如此深沉,與其說是一種聽覺體驗,不如說是一種觸及臟腑的感受。就像躲在地窖里的吉塞拉·賴歇爾特一樣,那天晚上,許多人肯定都懷著一種熱誠的信念在祈禱,這種信念他們以前甚至從未承認過。也許人們有一種感覺,覺得圣母教堂終會幸免于難,這樣神圣的空間應該永遠不會成為轟炸的目標。教堂的支柱,還有那些巨大的砂巖石塊,可能為這座建筑提供了一種更直接的穩定性。城市中所有磚砌地窖內的墻壁都開始坍塌,氣溫不斷上升,空氣也越來越稀薄。與之不同,圣母教堂的地窖以及地上鋪設的冰涼石板可能還算舒適平靜。

圣母教堂

但在戶外,德累斯頓的優雅氣質正在消失。幾條街外,普拉格大街的高檔商店和附近的富人高檔公寓都被摧毀,櫥窗的玻璃也完全粉碎。精品店、香水店、珠寶店:精致的裝飾品和香水都化作焦炭。雅致的酒店都被炸到凹陷,絲綢窗簾支離破碎,燃燒著,大理石地板開裂,床、床單和地毯被更猛烈的火勢吞噬——火焰起初蔓延得很慢,但很快就積聚成一片火海。一條曾經高傲的街,如今嘶嘶作響,水管爆破噴射,步道四分五裂,裸露在外的餐廳桌椅在火焰中發出噼里啪啦的聲響。躲在這些精致商店正下方地下室里的人,現在發現出口被燃燒的瓦礫堵住了。他們知道自己被活埋了。

然后是所有人共享的景觀、共同的文化和宗教焦點,它們似乎包含了城市靈魂的不同色調。茨溫格宮的宮殿、亭臺和觀賞花園都被擊中。盡管宮殿內的藝術品早已被轉移到安全地帶,但這座建筑本身——某種程度上仿佛一支巴洛克式的幻想曲——是這座城市最珍貴的地標之一,它向世界展示了一種輕松、有趣的情感。這里幾乎沒有什么可以燃燒的東西,但那座裝飾精美的亭子在大火中瞬間變得蕭索而空洞。就在離這里幾碼遠的地方,是更加輝煌的森帕歌劇院。那天晚上,它的接待室、鍍金的包廂、由天鵝絨和優質木材構成的巨大禮堂都被炸開并焚毀。和茨溫格宮一樣,森帕歌劇院成為目標完全因為偶然,但擊中它無異于擊中這座城市的心臟,擊碎了可以展現德累斯頓精神風貌和它在現代文明中獨特地位的一幅全景視圖。

森帕歌劇院

而這座城市的歷史靈魂就在東南方幾碼處一片鋪有石磚的廣場對面:天主大教堂,一座18世紀的巴洛克式建筑,在它的地下墓室里存放著薩克森國王和選帝侯的遺體。這里還收藏著這座城市最不尋常的文物:偉大的選帝侯強力王奧古斯特去世后,他的心臟被摘下,埋在大教堂的墻內。褻瀆以各種形式出現。高爆炸藥從大教堂的頂部以頭朝下的姿態掉落,那是純粹虛無主義的象征。

這不是一家生產光學設備或飛機坦克零件的工廠。這是一個神圣的地方,即使在希特勒和納粹崛起的整個過程中,它一直維持著自己獨特的生命力。它若被摧毀,對那些見證這場毀滅的人而言,將催生一種純粹的絕望和憤怒,而不是士氣的崩潰。當然,當數百架飛機布滿天空的時候,沒有人去考慮古跡文物。在老城區那些逼仄的磚墻地窖中,保住肉身的基本需求幾乎是成千上萬人的唯一意識,每一次爆裂都讓他們畏縮恐懼。大教堂倒塌的轟隆聲夾雜在往東幾條街外傳來的刺耳噪音中,克倫佩雷爾所在的“猶太房”地窖里,居民們越靠越緊,縮成一團。維克多·克倫佩雷爾回憶說,在反復響起的突如其來的爆炸聲之外,還能聽見人們微弱的嗚咽聲。他和妻子伊娃出于本能趴在地板上,把頭埋在椅子下面。又一次猛烈的沖擊,突然,地窖的后窗被炸開。令克倫佩雷爾驚恐的是,外面的院子“亮如白晝”。

光亮來自鎂質照明彈和火焰的可怕組合。地窖里的另一個居民很快就意識到火焰蔓延的危險,并且記得地窖里有一個手撳泵和一些水。人們拼命往剛燃起的火苗上澆水。周圍還持續傳來爆炸聲,克倫佩雷爾回憶說,彼時他失去了對時間的任何客觀感覺。地窖里的人仿佛都在這場嚴峻的考驗中有些精神恍惚。他們神經緊繃,隨時準備面對突如其來的黑暗,在這種情況下,自由意志暫且喪失了主導。

轟炸后的廢墟

吉塞拉·賴歇爾特回憶道,在她所在的地窖里,在隆隆的響聲中,每個人都很安靜。她身懷六甲的母親沒有力氣坐著,只能躺在地上,滿臉恐懼與絕望。

他們誰也不知道,這僅僅是個開始。維克多·克倫佩雷爾記得,即使當晚的空襲在第一波轟炸后就結束,也已經是一場前所未有的可怕災難。屋頂、門窗的毀壞和破碎,把被掏空的建筑變成了巨大的煙囪,火勢越來越猛烈,吞噬了成千上萬的家庭、商店和企業,也吞噬了人們共同的記憶。在短短一刻鐘的時間內,第一波244架轟炸機和9架標記機就在德累斯頓投下約880噸炸彈,其中57%是高爆炸藥,43%是燃燒彈。4000磅的空投地雷和其他各種炸藥掃蕩了城中建筑,成百上千枚燃燒彈用不同的引爆器和延遲引燃裝置引爆,進一步助長了在地板、家具、木梁和衣物間蔓延的火焰。第一波轟炸機的低音嗡鳴現已漸漸消失在夜色中,留下的不是寂靜,而是建筑崩毀時的破裂和坍塌聲。然而,最殘忍的聲音可能是在第一枚標示信號彈被投下約30分鐘后,遠處尚未毀壞的街道上回響的清脆警報聲。這是通知地窖里的人可以出來的危險解除信號。這種殘忍是無心之失,因為市政當局當時本想告訴德累斯頓人,最壞的情況已經過去。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司