- +1

分析|為何國際清算銀行稱DeFi的“去中心化”是一種錯覺

國際清算銀行(BIS)在近期發布的四季度回顧報告(以下簡稱“報告”)中指出,DeFi(去中心化金融)中所謂的“去中心化”是一種錯覺。在做策略及營運決策時,對于治理的需求將使得中心化不可避免,DeFi的一些特性(如共識機制)將使整個系統在結構性方面走向集權。

“這種現象在經濟學上叫做‘不完全契約’(contract incompleteness),由于簽約的各方不一定能夠把所有可能發生的事情都想得很周到,商業約定常常不能夠很完備,在出現特定情況時,各方需要進一步協商,做柔性的解決。”上海交通大學上海高級金融學院教授胡捷對澎湃新聞表示。

在DeFi領域里,把合約都固化成代碼以后,理論上講就不應該受到人類的干預。

“但在遇到約定不能覆蓋的情況時,DeFi可能就要像傳統合約一樣,讓利益相關者去協商調整,這個過程涉及到了線下的主體,包括有些中心化機構會介入。”胡捷說,這從客觀上講使得DeFi不那么去中心化。從邏輯層面講,這種問題將永遠會存在。

“關鍵實體(通常是DeFi應用程序的開發人員)最終掌握著控制權。”BIS還在報告中指出,隨著DeFi的普及,其本身存在著諸如高杠桿、流動性錯配、以及缺乏銀行等緩沖媒介的漏洞可能會破壞金融穩定性。在當局解決金融穩定性、投資者保護以及非法金融活動等問題時,非常有必要參考DeFi現有的治理機制。

目前,大多數DeFi皆有其治理代幣,治理代幣持有者可以透過對提案或治理系統的更改,進行投票來影響DeFi項目發展。

胡捷表示,通常商業場景里面的約定固化成了智能合約以后,關于智能合約的修改,譬如調整交易當中收費的費率,會由相關的治理幣持有者來參與,即按照一定的規則進行投票來做決定。現實情況是,有很多項目治理幣的分布不是很均勻,一些持幣者擁有很大的權重,他們對于事件的話語權不成比例的大。

“這個問題的解決取決于潮流,如果社區的人越來越傾向于比較分散的治理結構,免受某些權重特高的機構控制,未來項目在發放治理幣的時候,可能采取的策略就會比較分散。”胡捷說,理論上這也可能出現相反的情況,即人們也許會認為,太過分散的治理幣分布會導致解決問題時決策效率太低。

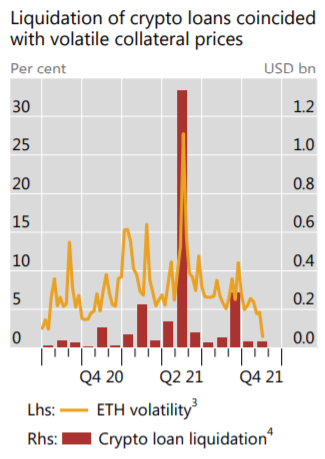

BIS還指出,DeFi的一大特點是來自借貸和交易平臺產生的高杠桿。即便借貸平臺多需透過超額抵押才能借出貸款,但借出的貸款可以在其他交易中被再抵押,使得投資者用一小筆資金便產生極大的曝險倉位。

DeFi借貸平臺隨ETH價格波動造成的清算金額。 來源:國際清算銀行2021四季度回顧報告

實際上,金融行動特別工作組(FATF)也在近期表示了對加密貨幣監管的關注。該組織指出,去中心化平臺和交易所、加密錢包和其他啟用或允許的產品和服務類型降低透明度和增加混淆的資金流動。新的非法融資類型持續出現,包括越來越多地使用“虛擬到虛擬的分層技術“(virtual-to-virtual layering schemes),并試圖通過更容易、更廉價和匿名的方式來進一步的混淆交易行為。

胡捷表示,FATF一直比較關注利用虛擬幣洗錢的問題。在加密世界里存在很多匿名賬戶,如果賬戶一直不跟法幣發生轉換,其實是很難追蹤到的。

“但現在,基本上95%以上虛擬幣用戶的身份都已經被美國政府掌握了,而尚未掌握的部分用技術也大概率可以破解。”胡捷說道。

目前,資產總值位列前100的加密貨幣的總市值已達到2.8萬億美元。FATF表示,在受到資本管制的新興市場經濟體(EMEs)中,居民可以自由獲取加密資產的權限則可能會破壞監管部門制定的監管框架。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司