“復建體現了一種多愁善感的、關于挽回損失的幻想。這種幻想并不是要人們忘記損失或者假裝其從未發生,而僅僅是去相信它們可以被逆轉。”

——杰森·詹姆士,2006。

德累斯頓的中央火車站,位于易北河左岸的老城一側。當我走出車站大門,站在布拉格大街上四望,卻絲毫不見傳說中“易北河畔的佛羅倫薩”之美。

2009年,因執意建造一座跨河大橋,僅僅登錄5年之久的德累斯頓易北河谷文化景觀,被聯合國教科文組織從世界遺產名錄除名。此后,這座城市的泰然自若令人有些吃驚。沿著布拉格大街走向老城中心,街邊的一系列廣告引我駐足。畫面上是一個個德累斯頓人,笑容燦爛地站在復建一新的巴洛克仿古建筑前,標語中寫滿了對這座城市的熱愛和自豪。而廣告的背后,則是成片的拆遷工地——整條大街都在進行著為期數年的整改,社會主義時期的建筑立面被解構,曾經統一規劃的建筑被逐一改造,沿街裙房則被系統地拆除,取而代之的,是與西歐潮流亦步亦趨的綜合性購物廣場。

沿著布拉格大街一路走來,這座城市的面孔,在拆改中的國際主義大廈、簇新的仿古店鋪和被烈火燒焦的巴洛克塔樓之間輾轉。奧古斯特一世、二戰大轟炸和民主德國,歷史時空都變成一場變臉的戲碼。人們不斷地自我解構與重建,既逃離又留戀,既驕傲又深深地自卑。

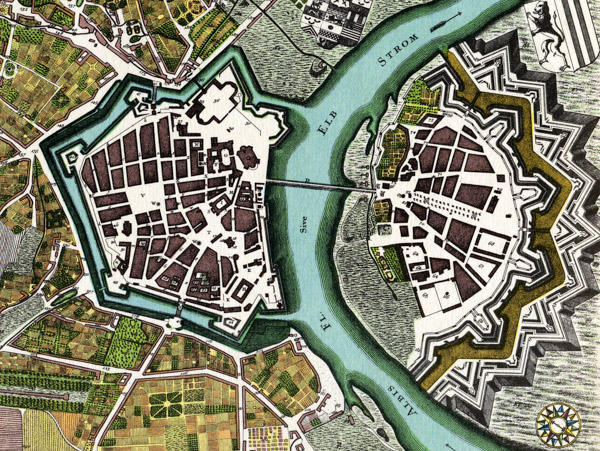

易北河畔的佛羅倫薩德累斯頓位于易北河上游一個美麗的拐點。12世紀晚期,曾在河灣定居的斯拉夫人,自稱“森林的居民”。隨著日耳曼人東擴,1206年,梅森侯爵底特里赫在左岸建造了一個供自己臨時居住的城鎮。從此,“德累斯頓”所指代的城市正式見諸史冊。

5個世紀以后,薩克森侯國的弗里德里希·奧古斯特徹底改變了這座城市的命運。他本不是君王的繼承者,1694年因哥哥意外病故,而順位成為了選帝侯。突如其來的權力,點燃了他年少時積淀于心的藝術理想,而從政治的角度看,在那個時代,沒有什么能比奢華繁縟的巴洛克宮廷慶典更能彰顯政權的穩固和富足。奧古斯特一世在全歐洲招募頂級的建筑師、雕塑師、畫家和樂手,將德累斯頓打造成為當時遠近聞名的藝術之都。從1709年到1728年,他還親自參與設計,建起了專供宮廷慶典而設的后花園——茨溫格宮,并在藝術史上造就了兩個新的專有名詞:“德累斯頓巴洛克”和“奧古斯特巴洛克”。

我特地將一整天的日程,留給這座古典藝術博物館。穿過城壕,從王冠大門步入茨溫格的中庭,這個巨大的花園令人目眩神迷。東西兩翼的半圓形連廊,將城市殿、大畫廊、城墻殿和王冠大門順序勾連,有如置身一個由噴泉、拱廊、空中露臺、數不清的渦旋裝飾和雕像充斥的八音盒。移步換景之間,好像欣賞一段繁縟華麗的巴洛克樂曲,首尾相連,余音不絕。

奇幻的不只是建筑。這座宮殿自建成之日起,便開始承接宮廷的圖書與珍寶。如今的茨溫格博物館內不僅有拉斐爾的《西斯廷圣母像》,還有大量的中國瓷器收藏,尤以明青花為眾。奧古斯特一世對東方陶瓷情有獨鐘,君主的狂熱最終領導歐洲人“破解”了中國瓷器的配方,燒制出了著名的梅森瓷。在王宮對面的易北河右岸,他還在1729年主持擴建了自己夢中的陶瓷宮殿——日本宮。這座建筑有著重檐的曲面屋頂,內庭環繞著一座座巨大的亞洲人雕像,堪稱18世紀歐洲巴洛克建筑之“中國風”的杰作,可惜最后并未全部完成。

奧古斯特一世之后,德累斯頓又做了一個多世紀薩克森王國的首都。在裴泊曼、森佩爾等一代代建筑師的錘煉之下,這座城市成為了文化和藝術的代名詞。人們給了它一個新的稱號——易北河畔的佛羅倫薩。無論是朝霞、夕陽還是星夜,溫柔的光總是將德累斯頓鐘塔錯落的天際線倒映于易北河的波瀾,引無數的詩人和畫家神往,沉醉在右岸野花盛開的天然灘涂之上。在古代大師畫廊中,我看到了城市風景畫家卡納雷托(貝洛托)1748年的《奧古斯特橋下易北河左岸的德累斯頓風景》。卡納雷托對河畔的城市風景情有獨鐘,同題油畫都成了經典。2011年中國國家博物館改建后重張,其中一幅還曾作為中德合作大展的頭號展品,造訪北京。

走出畫廊,夕陽已經把天空染成玫瑰色。我登上游廊屋頂的露臺,心中回蕩起奧古斯特一世的名言:“君王通過他的建筑而使自己不朽”。眼前這座被映得紅彤彤的巴洛克宮殿,是戰后東德政府數次修復、復建之后的結果。這讓人不禁想起歐亞大陸的另一端,乾隆皇帝的圓明園。與歐洲掀起的“中國風”遙相呼應,幾乎是同時建造的西洋樓,見證了中國皇室對巴洛克風格的把玩。只不過,經歷了戰爭的蹂躪,圓明園的殿堂在浴火之后,斷壁殘垣再也未得重生。

1945年2月13日夜,火風暴1945年2月13日晚9點39分,德累斯頓,這座在整個二戰中幾乎沒有受到較大打擊的歷史文化之都,終于拉響了凄厲的的防空警報。此時,德累斯頓城內有超過60萬人正在熟睡,包括因蘇聯紅軍壓境而逃往西方的難民,以及大量外籍勞工。24分鐘后,英國皇家空軍飛臨城上,開啟了一場“史詩般的”災難——德累斯頓大轟炸。

“在大公園正中,凌晨2點以后,我聽到了第二次空襲的警報。又一個可怖的半個小時,甚至比第一次還要猛烈。大公園以及動物園的土地全部被炸彈翻開。火的風暴演變成了一場颶風。甚至在公園中,高大的楊樹枝干都被折斷。一大群最粗的橡樹被連根拔起。”幸存者亞當在給他妻子卡爾拉的信中,如此描述大轟炸第一個夜晚的火風暴。

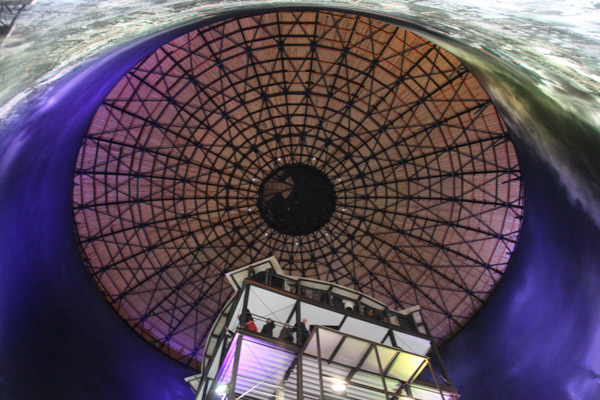

當有軌電車緩緩駛過當年的大公園,雨下得淅淅瀝瀝。園里的灌木叢郁郁蔥蔥,難以想見半個多世紀前的那場血雨腥風。車停在海克鎮,循著地圖,我找到了這座郊外的廢棄燃氣廠。廠內遺留著兩座巨大的圓形燃氣儲藏室,其中一座建于1880年,于 2006年被改造為360度聲光畫廊,展出奧地利藝術家亞得伽·阿西西的全景畫作品。自2014年1月開始,《德累斯頓1945》上演。

燈光漸暗,我隨著人群緩步走下樓梯,來到環形序廳。故事從德累斯頓城市起源講起,并利用珍貴的歷史資料,重點刻畫了納粹時期對猶太人和異見人士的迫害和屠殺,以及對英國發起的空襲。此后,悲情震撼的原創音樂徐徐響起,走過投影在主廳入口處的盟軍投彈歷史影像,人們步入39米高、直徑54米的全景大廳。這里的場景,只能用震人心魄來形容。

無限接近歷史真實的畫面,將時間定格在1945年2月15日的下午,最后一次空襲約1小時后。在德國軍事部門及軍事歷史博物館的合作下,巨幕中的每一座建筑,位置、結構和轟炸后殘損的狀態都嚴格考據而出。我們擁簇在5層的觀景臺,視點模擬了新市政廳的塔樓頂端,俯瞰全城。濃煙和灰燼籠罩了一切,廢墟中掩埋著若隱若現的尸體,唯一的亮色,是從動物園飛出來的兩只彩色鸚鵡,帶著文明和希望,遠離這座悲情之城。

為了摧毀敵方民眾的信心與斗志,自1942年起,英國皇家空軍開始針對德國城市中心及平民區展開的系統空襲。這一行動被稱作“道德轟炸”,至今飽受爭議。1945年2月13日晚10點03分,皇家空軍首先用綠色的信號彈和白色的照明彈標記德累斯頓的市中心和易北河岸,10分鐘后,蘭卡斯特式飛機尋光而至,至次日凌晨,先后兩次對歷史城區進行了地毯式轟炸。皇家空軍先用大量高烈度炸彈炸開建筑物,再將總計65萬枚燃燒彈投入裂開的城市中。僥幸逃出廢墟的人,被卷入火的颶風;躲在簡易地下防空洞中的人,在高溫中窒息、碳化。14、15日,美國空軍又對德累斯頓進行了兩次白晝轟炸。至此,昔日“易北河畔的佛羅倫薩”被徹底夷為平地,根據兩德統一后的最新統計,超過兩萬五千人在這場空襲中死亡。

70年后,慘痛的記憶被重新喚起。反映德國遭受襲擊的全景畫在本土展出,能吸引什么樣的觀眾?又會引出什么樣的情緒?我悄悄觀望著身邊的德國觀眾,孩子們睜大了嘴巴,驚得說不出話;中年人不時地低聲交談,指指點點;而白發蒼蒼的老人,只是一遍又一遍地默默環視,也許在尋找著自己。在歷史的蒼穹下,當他們的目光與我這個外鄉人相遇,能感受到細微的退縮與躲閃。對我來說,全景畫也許只是一部災難片,然而對他們來說,卻是痛楚的家國記憶。對于這段歷史,他們到底是局中人,還是旁觀者?是施暴者,還是受害者?如今,這份身份認同跨越了太多的政治風云,再也沒人說得清楚。

為了忘卻的紀念1945年2月15日清晨,老城中的新市場廣場上,德累斯頓最重要的標志性建筑物——圣母教堂轟然倒塌。雖然挺過了大轟炸,但幾扇未來得及封堵保護的門窗,還是被相鄰建筑的熊熊烈火引燃。沒過多久,被炙烤的墻壁再也支撐不住它巨大的巴洛克穹頂,舉世聞名的建筑瞬間塌陷,化作一推瓦礫。

這也許是盟軍的“道德轟炸”帶給德累斯頓最致命的一擊。對于德累斯頓人來說,圣母堂崩塌那一刻的痛楚,并不比整個大轟炸來得更小一些:上帝不再與這里的人們同在,隨之崩塌的,還有兩個半世紀的輝煌和驕傲。

早在德累斯頓還只是易北河右岸的聚落開始,圣母堂就一直與這座城市同在。它的歷史可以上溯到公元1000年建造的小教堂。1722年,在奧古斯特一世的授意下,德累斯頓市政府決定改建新市場廣場一帶的城區,并任命建筑師喬治·拜爾重新設計一座圣母堂。1726年到1743年,一座宏偉的巴洛克大廈在易北河左岸拔地而起。從管風琴的裝飾設計、三層唱詩臺的平面布局、到建筑總體的立面構成,新教堂都將奧古斯特一世最欣賞的渦旋弧線和曲面完美結合。它座鐘形的花崗巖屋頂,距地面91.23米,體量甚至超過了王宮的塔樓,是全城最壯麗的穹頂,自建成之日起便統領了易北河畔的天際線,被譽為德累斯頓城市景觀上的一頂皇冠??

戰后,柏林墻合攏,前民主德國政府將整個西方世界化為假想敵,也把身處社會主義陣營的自己描繪成了帝國主義和法西斯的受害者。為了新的社會理想,德累斯頓決定與過去決裂。茨溫格宮、大王宮等被視為古代文物,整體修復而成為了博物館;古城的遺跡被徹底清除,建設新的國際主義大廈;而圣母堂的廢墟,則作為西方“帝國主義野蠻行徑”的見證,于1966年被公布為紀念物,原狀保存。

每年的大轟炸紀念日,都有民眾自發來到遺址憑吊。1982年2月13日,大批“基督教和平運動”的年輕人在廢墟前集會,他們點燃蠟燭追思遇難者,并抗議冷戰中的軍備競賽。此后,圣母堂遺址成為了固定的游行場地,包括1989年東德解體前夕爆發的示威抗議。諷刺的是,在官方語境下被定義為帝國主義受害者的教堂廢墟,又轉而變成了東德政府本身的受害者。人們懷著各種積怨走上街頭,這其中就包括對所謂“文化犯罪”的控訴——頹敗失修的古建筑、摧毀老城廢墟建起的“火柴盒式”大樓,均被指為政府經濟及道德破產的證據。

1990年,東西德統一后不久,22名來自各行各業的德累斯頓人立即聯署了一份主張復建圣母堂的倡議書,面向全世界募集善款。雖然有不少的神職人員和學者表示反對,要求保護廢墟的歷史意義,然而大區主教約翰內斯·漢姆堡博士在請愿中的一句話,最終打動了薩克森州教會,他說:“對于一個傷口來說,更好的選擇是將它治愈,而不是任其開敞”。

的確,德累斯頓人從來沒有忘記失去圣母堂的痛苦,整片廢墟就像是一塊始終在淌血的傷口,令卡納雷托畫筆下的城市景觀因殘缺而失色。從剛剛倒塌的那一刻起,薩克森州的文保部門就通過各種途徑為復建做著準備,并在東德的城建開發中努力將遺址保留了下來。1992年,復建的籌備工作正式開始。正是當年文保部門在崩塌后第一時間所做的大量工作,包括搶救出原始圖紙,和對神壇等文物的封閉保護,為忠實的復建提供了最堅實的基礎。在經過漫長而細致的遺址發掘工作后,嚴格按照實物殘跡、原始設計圖和戰前測繪而進行的“考古學復建”終于展開。直到2005年,教堂再次被祝圣開放,德累斯頓人闊別60年的圣母堂,終于在廢墟上重生。復建工程總耗資1.826億歐元,其中56%來自公眾捐款。

如今,我用驚嘆的目光,閱盡它寫滿太多傷痕的身軀。德國人以超乎想象的嚴謹,將整座廢墟中的碎石逐一編號清理,用航空器設計軟件為這座充滿曲面的巴洛克建筑建模,經過無數次的模擬比對,最終將8425塊燒焦的方琢石歸安。曾經堅強挺立在廢墟上的兩片殘墻,被整體鑲嵌入新造的結構上,連同北壁在崩塌那一刻向外傾斜的角度,都在精心加固之后原狀保留。我無法認為,眼前的這座圣母堂是全新的,因為它45%的結構使用了原始構件。新舊兩種材料形成巨大的反差——潔凈的新石材透著淡淡的乳黃聳入藍天,以奧古斯特一世時代的驕傲姿態,完型了“易北河畔的佛羅倫薩”那著名的天際線。而目光下移,它又變成了謙遜的圖底,俯身襯托了廢墟的凄涼。

無法撫平的傷口我走出圣母堂,回望新市場廣場,眼前的景象,就像圣經中末日審判的畫面——徹底原樣復建的圣母堂在陽光下堂皇高聳,就像耶穌重新降臨人間;最近處的眼下,是已經發掘完畢等待復建的民宅遺址,大轟炸期間有無數人在這里碳化。這些地下室還帶著火燒的痕跡,就像剛剛打開的墳墓;而二者之間,則是廣場上不久前才復建完成的仿古建筑,像古今的善人紛紛復活,準備隨主升入天堂。雖然在1990年的倡議書中,復建的目的被定義為“使其成為新歐洲的國際基督教和平中心”,然而從某種意義上說,它卻像是一場由統一后的德國人主導,在新歐洲的語境下,對大轟炸所進行的一場全新道德審判。

天性嚴謹而寡言的德國人,在積累了半個多世紀的戰爭之痛、施暴者的負罪感、戰敗者的自卑、民族分裂、意識形態壓迫等等一系列苦難之后,集中爆發。1990年,西德總理科爾在統一后的首次國會演講中,特別贊美了東德的文化古跡,字里行間飽含鄉愁。統一聯邦政府的成立,掀起了一場戰后罕見的關于“德國性”的文化認同與文化自豪。在原西德政府和民間的支持下,東柏林、波茲坦等文化重鎮紛紛大興土木,鏟除東德建設,整體復建昔日的古城??與此同時,在普京的莫斯科和圣彼得堡,沙皇時代的遺址也經歷進行著有過之而

無不及的復建。

然而,這種對“德國性”的狂熱追求,距離希特勒的民族主義,到底有多遠?

周一的夜晚,酒店外人聲鼎沸。我帶上相機,迅速跑下樓,沖入德累斯頓新右翼運動——PEGIDA的游行隊伍。它的全名,是“愛國的歐洲人反對西方世界伊斯蘭化運動”。PEGIDA舉起反移民、反伊斯蘭化的大旗,更為耐人尋味的是,他們每一次的游行,都選在復建后的圣母堂前聚集。重返新市場廣場,我看到上千人揮舞著德國國旗和PEGIDA的徽標,隨著馬丁·路德雕像旁的演講者高喊口號。在熄燈以示不支持的圣母堂前,我采訪了一位佩戴著白色袖箍的志愿者。他對我說,自己并不認為PEGIDA是新納粹,因為他們并不針對全體阿拉伯人,而只是針對阿拉伯裔非法移民所帶來的文化沖擊。他們試圖捍衛的,是德國固有宗教及文化的——純潔。

面對他那雙真誠而并不友善的藍眼睛,我一時語塞。就地上溯82年,1933年3月7、8兩日,在武裝軍警的協同下,納粹沖鋒隊搗毀了德累斯頓大梅斯街和韋廷廣場上的書店和出版社,并將一切被指為宣揚“非德國精神”的圖書當街焚燒。同年9月23日,由納粹組織的《藝術墮落的反映》展覽在德累斯頓新市政廳開幕。展覽將當時很多先鋒、批判性的現代畫作指為“非德國的”,加以公開詆毀。1935年,德國頒布種族法及血統保護法案,明確區分“德國血統”與“猶太血統”的方法和標準,禁止種族通婚??然而這一切都沒能喚醒裝睡的人們。直到1938年11月8、9日夜,德國全境的納粹沖鋒隊同時劫掠了各地的猶太教堂,并將它們付之一炬。在街邊旁觀大火的德累斯頓畫家奧托·格立貝爾事后聲稱,冥冥之中,他聽到了先知的聲音:“這火焰將重返,轉身將我們全部吞沒。”

自2014年起,每個周一的夜晚,PEGIDA都會舉行大游行。截止到2015年初,這個本土運動已經蔓延到了遠至奧地利的許多城市。在德累斯頓,2015年2月的一次游行吸引了2.5萬人參加。而這個數字,也正是大轟炸中死難者的人數。

他們因創傷無法愈合,而帶有侵略性地敏感脆弱;他們因深深的自卑,而以極端的方式尋找自尊。

尾聲

2002年,德累斯頓新猶太教堂在位于易北河左岸的原址重建后開放。被納粹焚毀后,這座著名建筑師森佩爾的作品始終沒有得到恢復,甚至舊址都被東德政府的道路規劃部分掩埋。與圣母堂不同的是,新猶太教堂并沒有恢復歷史原貌,而是以兩個外觀簡約的立方體,肅穆地佇立在巴洛克仿古建筑之間。主禮拜堂的立方體,被建筑師分割為35個水平疊壓的層次,逐級扭轉,直到屋頂最終指向圣城耶路撒冷。

一個是施暴者的傷口,一個是受害者的傷口,在同一座城市,迎來了完全不同的結局。和充滿“德國性”的圣母堂復建相比,新猶太教堂選擇了不妥協、不忘記,很難說這兩者哪個更勇敢。當PEGIDA的游行隊伍漸漸散去,時間已接近午夜。我知道,圣母堂那驕傲的穹頂,今夜不會再被點亮。望著空蕩蕩的廣場,那些被欄桿草草圍起的古城廢墟,陰森而絕望地等待著重生。我想,德累斯頓的故事還遠沒有結束。

一座建筑或是一座城市,他們在時間坐標系中的存在,不僅在于物理空間的占有,更是在無數的意義之間,被矛盾雙方反復編織著輪廓。不論是施暴者還是受害者、復建或是新建,沒有人可以真正挑戰時間的不可逆。撫平傷口的努力,僅僅是在以今人的身份,構建一個全新的意義體系。其本身的結果和形式已經不再重要,也許,本就沒有什么傷口可以真正被撫平。這個世界的輪廓只在一重又一重的爭論中愈發粗重,最終連這無果的爭論本身,也會成為我們新的座右銘。

(文章曾發于2015年11期《世界遺產地理》雜志。經作者授權刊發。)