- +1

訪談︱王風(fēng):《新青年》集團是座“梁山”,有共識也有分歧

王風(fēng)是誰?

假如我們在網(wǎng)絡(luò)搜索引擎上輸入“北大中文系”和“王風(fēng)”這兩個關(guān)鍵詞,一定可以找到多篇記敘王風(fēng)其人其事的文章,這些文章大多出自他周圍的朋友。當(dāng)然,在讀完這些文字之后,我們也許可以建構(gòu)出對王風(fēng)的核心印象——名士風(fēng)度。

今年年初,北京大學(xué)出版社出版了王風(fēng)的首部論文集《世運推移與文章興替——中國近代文學(xué)論集》,學(xué)者張治對本書評論道:“篇幅不大的書中包含著近現(xiàn)代中國語言文學(xué)研究界的各種核心命題。每個命題中都有中規(guī)中矩的論證,也有灑脫冷峻的察見;有對主要文獻材料的正統(tǒng)分析,更有若干來自比較生僻的報刊資料中的新發(fā)現(xiàn)。”

而作者自己則在“后記”中坦陳此書更像是對導(dǎo)師陳平原教授的一個交代——“耳提面命二十年,他們自然對我有所期待,不過時日奄忽,漸漸已轉(zhuǎn)為對我的擔(dān)心。如今的這個東西,雖是聊勝于無,但也終于不是‘無’了。”

所謂名士,必定落拓不羈、優(yōu)游歲月,王風(fēng)雖然棲身現(xiàn)代學(xué)院體制之內(nèi),卻似乎從未順從過其中的游戲規(guī)則。他花費十幾年時間精心整理、校勘全六冊《廢名集》(北京大學(xué)出版社,2009年),這在旁人看來簡直是“不務(wù)正業(yè)”(現(xiàn)代學(xué)術(shù)評價體系只認(rèn)可古籍整理),結(jié)果書出版后,獲得學(xué)界同行的一片贊譽,并為整理、編輯現(xiàn)代作家全集提供了范例。而對于“名士”一說,王風(fēng)其實很不愿意被這樣標(biāo)注,他覺得也就是做了些愿意做的事情,以他的情況,在現(xiàn)有體制內(nèi)還能“存在下去”而已。

當(dāng)然,之所以被目為“名士”,最主要還是因為他和古琴的關(guān)系。出于對管平湖演奏的熱愛,王風(fēng)早年就想拜師于管平湖的弟子鄭珉中門下,無奈鄭先生不收弟子,最后還是在王世襄、袁荃猷夫婦的幫助下才如愿以償。近些年,除了作為“正業(yè)”的文學(xué)研究之外,王風(fēng)還在古琴器與古琴史方面投入了不少精力,年內(nèi)也將會有一本關(guān)于古琴的著作問世。

今年是新文化運動100周年,而“文學(xué)革命”無疑是其中一項重大成果。反對文言、提倡白話是當(dāng)年最鮮明的口號,那么現(xiàn)代意義上的白話在中國是何時出現(xiàn)的呢?看似團結(jié)的《新青年》集體內(nèi)部是否早已暗流涌動?王國維、章太炎、周氏兄弟等人都提出過什么主張?圍繞這些問題,澎湃新聞(www.kxwhcb.com)對王風(fēng)進行了專訪。

王風(fēng):所謂“開端”,也就是歷史節(jié)點,從不同的角度會有不同的理解和判斷。你提到的問題,還要區(qū)分談的是“現(xiàn)代文學(xué)”還是“新文學(xué)”。如果說“現(xiàn)代文學(xué)”,那現(xiàn)在有各種很不一樣的說法。比如有的學(xué)者強調(diào)東西洋文學(xué)的影響,那就會將“開端”設(shè)在十九、二十世紀(jì)之交;有的看重語言工具的變革,可能會認(rèn)為十九世紀(jì)八十年代末是個節(jié)點;還有的偏重于文學(xué)生產(chǎn)方式的變化,那么十九世紀(jì)七十年代初《申報》的創(chuàng)刊就會被看作標(biāo)志;更有的會從現(xiàn)代詞匯形成的角度,新的白話如漢譯《圣經(jīng)》來論述,等等。這都無所謂對錯,是在不同的邏輯基礎(chǔ)上形成各自的敘述。

但如果說的是“新文學(xué)”,那也只能以文學(xué)革命為起始。將《文學(xué)改良芻議》看成“開端”,并沒有太多的爭議。不過,仔細(xì)讀這篇文章,里面提出的“八事”(按:“一曰,須言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,須講求文法。四曰,不作無病之呻吟。五曰,務(wù)去濫調(diào)套語。六曰,不用典。七曰,不講對仗。八曰,不避俗字俗語。”)其實不少是照抄古人的說法,而且在晚清所謂“文學(xué)改良”時期,這些觀念也大多被提出來過。所以要說胡適提出多么革命性的主張,其實也未必。他原來就參加過晚清的一些“啟蒙”活動,很多觀念是從那個時候過來的,談不上有多新鮮。

接下來就是陳獨秀的《文學(xué)革命論》,這其實是一篇很奇怪的文章。里面的“三大主義”, 所要打倒的貴族文學(xué)、古典文學(xué)、山林文學(xué),如果拿這三個名詞去對應(yīng)中國文學(xué)史的話,很難對得上。誰能說清楚什么是中國的“貴族文學(xué)”?“山林文學(xué)”也莫名其妙,可能只有魏晉的玄言詩算得上。還有那個“古典文學(xué)”,更是一個籠統(tǒng)的名稱。盡管陳獨秀在文章中解釋了一大堆,但總是讓人覺得對不上號。那他是怎么想出來的呢?我看主要是從歐洲文學(xué)的歷史經(jīng)驗套用過來的。陳獨秀歐洲文學(xué)的修養(yǎng)很不錯,他就將歐洲文學(xué)史套到中國文學(xué)史這兒來了。

所以胡適的《文學(xué)改良芻議》和陳獨秀的《文學(xué)革命論》,一個是照抄前人,一個是搬運外國。這兩篇文章之所以獲得巨大的影響,有幾個因素:一個是胡適強大的敘事能力,不斷地將各種資源納入進來,也就是不斷地為這個“開端”賦予意義。

另一方面,相較晚清類似的文學(xué)運動,“文學(xué)革命”之所以取得成功,一個很重要的原因,就是它出東西了。1918年開始,主要是魯迅和周作人的寫作和翻譯,以及文學(xué)主張,當(dāng)然也包括胡適等人的自由體白話詩,等等。出了東西,也就是有了“實績”,然后是大量的追隨者,新文學(xué)才獲得成功,并成為傳統(tǒng)。這樣《文學(xué)改良芻議》和《文學(xué)革命論》,才有可能被賦予“開端”的意義,否則也就無從說起,不過是普通的歷史文本。

澎湃新聞:您認(rèn)為“《新青年》集團更應(yīng)該被認(rèn)知為一個帶有不同資源的多種力量的共同體,在文學(xué)革命這個結(jié)點上有了價值追求的交集”,能否舉例說明當(dāng)時《新青年》集團中各位不同成員之間潛隱(被壓抑)的沖突?

王風(fēng):胡適后來有篇回憶文章,題名《逼上梁山》。《新青年》其實就是座“梁山”,陳獨秀是晁蓋,胡適是宋江。各方人馬不斷加入,但出身、背景、動機、目標(biāo)都有很大的差別。

陳獨秀是創(chuàng)刊者,但他關(guān)心的主要是思想問題,辦雜志的目的在于影響青年。他受法國文學(xué)影響很大,早年和蘇曼殊一塊兒合作,翻譯《悲慘世界》(當(dāng)時叫《慘世界》)。但文學(xué)始終不是他著力所在,《新青年》里,他談文學(xué)的文章很少,《文學(xué)革命論》之后就基本沒有了。而且對于胡適、錢玄同等人主張用白話創(chuàng)作,其實他也并不是很熱心,甚至有點不以為然。

胡適也是在晚清的背景下生長起來的,說白了就是在梁啟超那個背景下生長起來的。根本上,晚清時的許多白話報,包括陳獨秀主持的《安徽俗話報》、胡適參與的《競業(yè)旬報》,都是為了“開啟民智”。胡適主張俗語,后來叫白話,再后來叫國語,觀念是這么一步步發(fā)展過來的,也就是語言工具革命,文學(xué)只是這語言工具革命的一部分。

還有錢玄同和劉半農(nóng)。錢玄同很奇特,他原來可以算是章太炎弟子當(dāng)中的“極右派”,用古字、求本義,加上穿深衣,比太炎還極端。到了文學(xué)革命時期,他一變站到了章太炎一生死敵吳稚暉的立場上,變成一個“極左派”。在他那兒,可不是白話不白話的問題,整個是要最終廢除漢語和漢字,用世界語。他是在這個基礎(chǔ)上參加文學(xué)革命的。而劉半農(nóng),原來是鴛鴦蝴蝶派作家,從文學(xué)革命主要攻擊的那個陣營里過來。

我們再看其他的人,比如周氏兄弟,周氏兄弟在晚清發(fā)動過一場沒有任何影響力但是質(zhì)量非常高的文學(xué)革命,主要從1906年到1909年,周氏兄弟同時在日本,先是成為章太炎的弟子,后來決定從事文學(xué)工作。于是做翻譯,最有名的是《域外小說集》,還寫了一批文論。那個時候他們幾乎沒有任何影響,但是思想質(zhì)量和實踐質(zhì)量非常高。

周氏兄弟在《域外小說集》中創(chuàng)造了過去漢語書寫里完全沒有的一種文言。而文學(xué)主張上,“立人”、“摩羅詩力”等等,強調(diào)文學(xué)的自主性。而看他們選擇翻譯的文本,基本上都是批判現(xiàn)實主義以后的,也就是當(dāng)時歐洲最前沿的那批文學(xué)作品。

到了文學(xué)革命時期,我們現(xiàn)在經(jīng)常說魯迅是什么“主將”之類的。但按周作人的說法,當(dāng)時他們其實就是“客員”,客卿的角色,是來幫忙的。魯迅后來說的“聽將令”,是確實的情況。最早許壽裳把《新青年》拿給他們看,并說里頭發(fā)的都是謬論,周氏兄弟看完之后什么反應(yīng)呢?他們覺得沒什么了不起,但也談不上是謬論。

周氏兄弟加入《新青年》,主要是因為錢玄同(魯迅《吶喊》自序里提到的“金心異”)來拉他們寫稿,然后他們才進入這個圈子。不過也就是供稿,并沒有參與雜志的組織運作。此前他們基本沒用白話寫過作品,顯然是因為當(dāng)時《新青年》語言變革這樣一個主張,他們才改用白話寫作。在此之前,他們并沒有顯露出任何要使用白話寫作的意圖。

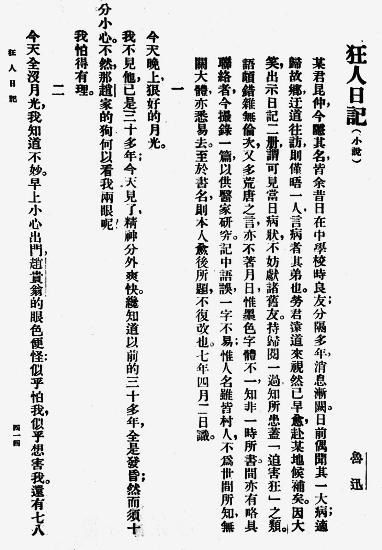

魯迅的《狂人日記》就是這么出來的,為什么一出手就會寫出那么高的水平?在我看來,最主要的原因,是周氏兄弟把他們晚清時期文言的實踐,這個時候移用到白話中來了。所以他們的白話跟以往的也不一樣,晚清時他們根本沒接觸過當(dāng)時的白話,不管是白話小說的語言還是白話報的語言,而是直接從他們自己改造的文言中“轉(zhuǎn)寫”過來。再加上不同于陳獨秀、胡適、劉半農(nóng)他們接受的是浪漫主義、現(xiàn)實主義,頂多到自然主義的影響,而是象征主義以次當(dāng)時最新的文學(xué)潮流。這些都促使他們一出手就把新文學(xué)的水平提得很高。

周氏兄弟之間當(dāng)然有很多不同的地方,這個很復(fù)雜,不能細(xì)說。但有一點值得注意,他們當(dāng)然接受了白話寫作,但考慮的重點并不在語言,而是思想。周作人《人的文學(xué)》、魯迅《我之節(jié)烈觀》《我們現(xiàn)在怎樣做父親》這類文章,是要將新文學(xué)建立在一種新的倫理基礎(chǔ)上,建立在所謂“人”的基礎(chǔ)上。這是他們從晚清就開始關(guān)注的,也是他們從事文學(xué)的原動力。就像周作人說的,白話也可以承載舊思想,關(guān)鍵不是工具,而是思想。

所以我們可以看到,雖然都在《新青年》這樣一個集團內(nèi),但每個人的背景都不太一樣,關(guān)心的問題也不一樣,思考方式更不一樣,只不過有個變革的共同價值取向而已。到了新文化運動落潮,如魯迅所言,“有的高升,有的退隱,有的前進”。其實這是必然的,因為一塊兒工作時原就有不同的目標(biāo),后來就各自沿著自己的方向發(fā)展去了。胡適和陳獨秀鬧翻,只不過是個最顯明的例子。所以《新青年》集團本身,既是一個共識的舞臺,同時也是一個分歧的溫床。

澎湃新聞:在您對王國維進行的個案研究中,重點考察了其述學(xué)文體、語體的變遷,比如其早年哲學(xué)論文多有取自日語的雙音詞、復(fù)雜長句乃至自創(chuàng)的語法結(jié)構(gòu),后期轉(zhuǎn)向詞曲研究后語體又回歸中國傳統(tǒng)文論系統(tǒng),這似乎是一般文史研究者在研究王國維時很少注意到的。

王風(fēng):王國維從哲學(xué)到文學(xué)到史學(xué),每個方面都做出第一流水平的成果。他跟中國以往的以及同時代的學(xué)者很不一樣。

比如我們舉章太炎做例子,章太炎強調(diào)的是“諸學(xué)會通”,把一切知識作為相關(guān)聯(lián)的一個整體,他的《國故論衡》,小學(xué)、文學(xué)、諸子學(xué),相互之間是有關(guān)系的。王國維完全不一樣,他是把一個學(xué)科內(nèi)最重要的問題解決之后,就不做了,換另一個學(xué)科。不斷在換,做法完全不一樣,文體也不一樣。這當(dāng)然和他最早幫羅振玉編《教育世界》,受到西方學(xué)科分界的影響有很大的關(guān)系。

我從這個角度進入王國維,其實更多的是一些現(xiàn)實關(guān)注,就是我們當(dāng)前的學(xué)術(shù)問題。現(xiàn)在學(xué)術(shù)最大的問題,就是學(xué)術(shù)思考的單一化,大家都用同一種邏輯來思考,像大工業(yè)生產(chǎn),這是很可怕的。表面上好像數(shù)量很大,但完全沒有質(zhì)量。學(xué)術(shù)需要個性,需要多元性。尤其人文學(xué)術(shù),與人有關(guān),不是那種冷冰冰的“科學(xué)”。我們看前代學(xué)者,個個面目生動,一看就知道是誰的文章。如果把現(xiàn)在學(xué)術(shù)雜志上的作者名字遮掉,你能認(rèn)出是誰的文章嗎?

那么前輩的啟發(fā)在哪里,我覺得有兩個方面,一個是學(xué)術(shù)語言,一個是學(xué)術(shù)文體。頂級學(xué)者都是有自己的學(xué)術(shù)語言的,王國維甚至文、史、哲的研究,使用的語言都有很大的不同。章太炎不滿意唐宋文,要學(xué)魏晉文,他是真把魏晉文的精髓給學(xué)過來了。包括像陳寅恪那種“不今不古”的語言,為什么如此?顯然與他的研究對象主要是中古有關(guān)系。再舉例子的話,錢鐘書寫論文用白話,寫《談藝錄》這種學(xué)術(shù)札記用的是文言,都有自己的面目。

不同的學(xué)術(shù)文體,本質(zhì)上應(yīng)該是不同的學(xué)術(shù)思維方式的表現(xiàn)。學(xué)術(shù)文體說起來有幾十種,現(xiàn)在我們能使用幾種?比如說,論文和專著,其實是不同的文體,處理的學(xué)術(shù)問題也是不一樣的。如果寫一則札記,又不一樣。札記聽上去是小東西,但真的小嗎?顧炎武的《日知錄》、錢大昕的《十駕齋養(yǎng)新錄》、王念孫的《讀書雜志》、王引之的《經(jīng)義述聞》,往早說《夢溪筆談》,往晚里說《管錐編》。

我在北大試著開一門學(xué)術(shù)文體課,讓大家寫讀書札記,大部分真的寫不來,總是論文腔調(diào)。再舉個例子,現(xiàn)在很多學(xué)術(shù)會議、學(xué)術(shù)雜志發(fā)表論文要求提供“提要”,幾乎看不到寫得好的,有的是寫不好,有的是不好好寫,覺得不重要,對付一下就可以了。不過我們可以想想《四庫總目提要》,那是什么水平。

用不同的學(xué)術(shù)文體處理同一個對象,思考是不一樣的,學(xué)術(shù)文體的多樣性有助于學(xué)術(shù)多元化,形式有時確實就是內(nèi)容。這是我從這樣一個角度去關(guān)注王國維的動因。歸根結(jié)底說吧,我覺得學(xué)術(shù)的成形物本身就應(yīng)該是藝術(shù)品。

澎湃新聞:您通過細(xì)讀周氏兄弟早期譯著,認(rèn)為他們對漢語書寫語言的改造早在文言時期就已經(jīng)開始,并在文學(xué)革命時期在書寫系統(tǒng)內(nèi)部被“直譯”為白話,成為現(xiàn)代漢語書寫的重要源頭,因此不同于胡適依憑作為外部資源的晚清白話實踐。這些觀點很新鮮,好像沒人這么看,您是如何形成這樣的思路?

王風(fēng):有關(guān)周氏兄弟的這篇文章,從有了初始想法到最后成文,經(jīng)歷了很多年的時間。表面上是周氏兄弟的研究,實際上是為了處理我對這個學(xué)科的一些基本困惑。比如,所謂“新文學(xué)”,一個基本的判斷就是以白話代文言,但問題是白話至少在唐宋時期就有了,到明清到近代,一直都有,那憑什么說白話代文言是新文學(xué)成立的一個標(biāo)志呢?再如,魯迅一出手的《狂人日記》等等,所達到的水平,一般總歸為他的天才。但是,這種看起來毫無預(yù)兆的事情,我總覺得非常可疑。

其實,如果憑日常閱讀經(jīng)驗,我們一眼就能看出古典白話文本和現(xiàn)代白話文本的差異,隨便翻開一頁,就知道這是古人寫的還是現(xiàn)代人寫的。問題是這背后的道理在哪里?這就涉及書寫語言的問題,也就是何謂現(xiàn)代書寫。固然現(xiàn)代書寫用的是白話,但與古代白話的根本區(qū)別在哪里?

有關(guān)這個問題,語言學(xué)家也總結(jié)過某些語法現(xiàn)象,比如復(fù)雜句、介詞等等,但并沒有從性質(zhì)上對現(xiàn)代書寫語言進行界定。書寫語言對專業(yè)語言學(xué)來說是很邊緣的問題,不是他們的主要工作對象。但是文學(xué)是以書寫語言為工具的,不能不面對,當(dāng)然真去處理是很困難的。

林紓有一則札記,我當(dāng)年讀到時愣了一下。他說唐宋八大家當(dāng)中長文章寫得最好的是王安石,上萬字的文章一氣呵成。寫得最不好的呢,蘇東坡,蘇東坡的長文章讀起來是一段一段的。這是我們現(xiàn)代人讀古文時不會有的感覺,因為現(xiàn)代整理本已經(jīng)給你分成一段一段的,怎么還會認(rèn)為是缺點。諸如此類的事例,讓我觀察到,古人寫作的感覺和現(xiàn)代人是完全不一樣的。

比如閱讀古典小說,經(jīng)常會遇到“話說”、“卻說”、“一夜無話”、“花開兩頭,各表一枝”等等,其實就是以這些詞匯手段充當(dāng)類似于現(xiàn)在分段的功能。至于標(biāo)點,比如“期期艾艾”這個成語,“期期”和“艾艾”都是用詞匯描摹口吃的語氣,如果現(xiàn)代人來寫,就使用省略號了。至于引號的引入,使得描述對話的方式變得很靈活,而比如《紅樓夢》,寶哥哥和林妹妹聊天,必須一處不落地交代這一段是林妹妹說的,還是寶哥哥說的,否則就亂了。而有了引號來固定口說成分,就不必一定如此了。

因而,段落、標(biāo)點這些西方書寫形式的引入,是造就現(xiàn)代書寫語言的根本要素,也是漢語現(xiàn)代書寫語言的根本特征。晚清時周氏兄弟的直譯,是將書寫形式也照原樣翻譯了過來,這造就了前所未有的文言。而到文學(xué)革命時期,他們改行白話,這些書寫形式也全面移用到白話,又造就了一種前所未有的白話。這也就是我們現(xiàn)在所書寫的語言的基礎(chǔ),文本面貌徹底變了,寫作思維也徹底變了。如果沒有分段的話,《狂人日記》幾乎不能成立,分段是《狂人日記》最大的修辭手段。

澎湃新聞:剛才您談過了王國維和周氏兄弟的個案,而章太炎似乎也是您十分關(guān)注的一位人物,那么在其背后隱藏著怎樣的現(xiàn)實關(guān)切?章太炎的思維邏輯是否可以被重新發(fā)掘?

王風(fēng):有關(guān)章太炎的這篇文章(按:指《章太炎語言文字論說體系中的歷史民族》,收入《世運推移與文章興替》),寫得好像動了點感情。如果說現(xiàn)實關(guān)切,那么在我還是漢語言文字的命運問題。一百多年來,國人一個主要的思路,就是必須改革漢語言文字。這其中延續(xù)至今的一個認(rèn)識,是一個進化論的格式,文字是從象形演化到字母的,因此漢字落后。

現(xiàn)在盡管很少人這么說,但潛藏的意識還是如此。比如漢字的教育成本高,比如書寫繁難,比如漢字的歷史是不斷簡化的歷史,等等。晚清以來,一直有這樣那樣的主張,行白話其實是最溫和的,文字拼音化一直是個很大的思潮,最極端的是漢字連同漢語一起拋棄,直接使用世界語。好像如此一來,中國的所有問題都解決了。

章太炎的東西對現(xiàn)在人來說很難讀,涉及語言文字的學(xué)術(shù)著作,在今天來看說錯的很多。其實章太炎的學(xué)術(shù)有很強的現(xiàn)實針對性,不是我們普通想象的那樣,一門心思拼命復(fù)古。當(dāng)時有“言文一致”與“語言統(tǒng)一”兩大口號,太炎有關(guān)語言文字方面的學(xué)術(shù)工作,基本上都是為此提供他的解決方案。當(dāng)然,設(shè)想極為宏大也極為迂闊,他認(rèn)為方言中有大量古語,應(yīng)該綜合吸收起來,創(chuàng)造出一種“新的國語”,這一“國語”既來自于廣闊地域的方言土語,是人民口頭的活語言,又與久遠年代相聯(lián)結(jié),深深根源于我們自身的歷史。

這么一個龐大的構(gòu)思顯然是不可能實現(xiàn)的,但這不意味著章太炎的思路沒有價值。恰恰相反,我們后來的選擇所出現(xiàn)的問題,正需要章太炎這樣的思考來幫助我們反思。如果要我來說的話,近代以來,漢語言文字整體上是處于一個不斷退化的過程之中,現(xiàn)在很多年青作家,甚至寫錯字都顯得那么理直氣壯,對文字毫無尊重。

這和我們一直以來的思路有關(guān),即只把語言文字看成使用工具,如何更方便,如何更簡單,漢字簡化就是這種思路的最大遺產(chǎn)。我們沒有意識到,語言文字其實是文化淵藪,需要系統(tǒng)、精細(xì)、綿密,只有這樣,才能發(fā)達我們的思想。章太炎的論述不管有多少錯誤,但他的出發(fā)點我認(rèn)為是有價值的,他的思考邏輯是值得尊重的,而他幾乎用生命來捍衛(wèi)語言文字的精神,更是對我們這些后來人的一種感召。

澎湃新聞:讀您這本書,覺得跟現(xiàn)在大部分學(xué)術(shù)著作很不一樣,恕我直言,好像與現(xiàn)在的學(xué)術(shù)發(fā)展挺游離的。

王風(fēng):我也搞不太清楚。其實寫這些文章,只不過是自己讀書的自然產(chǎn)物,因而也就是讀書的衍生品,再加上一些現(xiàn)實的關(guān)懷和憂慮而已。也許是太個體性了,不管覺得我做得不錯還是不怎么樣,都很難有討論和批評。說句玩笑話,現(xiàn)在都講引用率、影響因子,這方面我肯定是一塌糊涂。至于為什么多少還做一點,也就是有時寬慰自己,這些文字還不至于浪費紙張,也許以后哪一天說不定還有點用吧。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司